STTT 华中科技大学同济医学院附属同济医院汪道文教授团队揭示暴发性心肌炎新机制

时间:2025-02-13 12:08:28 热度:37.1℃ 作者:网络

心肌炎是由病毒感染等引起的心脏炎症性疾病,常见于儿童和青壮年。暴发性心肌炎(Fulminant myocarditis, FM)是心肌炎最严重和特殊的类型,其特征是起病突然且病情进展极其迅速,患者可在极短时间内出现血流动力学紊乱、恶性心律失常甚至是猝死。尽管现代医学在诊断和治疗方面取得了一定进展,但其复杂的病理机制仍有许多未解之谜。现有研究表明,过度免疫激活引起的组织损伤在暴发性心肌炎的发生发展中起到重要作用。传统的研究方法往往难以全面揭示疾病的发生和发展过程,利用时空转录组学能够在时间和空间两个维度上解析细胞组成和基因表达的变化规律,从而揭示疾病新机制。

北京时间2025年2月10日,华中科技大学附属同济医院与华大生命科学研究院合作在Signal Transduction and Targeted Therapy上发表了一项基于时空组学和单细胞组学的暴发性心肌炎最新研究成果。该研究利用华大时空组学(Stereo-seq)技术和单核RNA测序(snRNA-seq)技术,在CVB3病毒感染的小鼠模型中绘制出FM时空动态基因图谱。研究发现,间皮细胞是CVB3的初始靶细胞,并解析了免疫级联反应如何引爆炎症反应和心肌细胞死亡“风暴"。值得注意的是,静脉注射免疫球蛋白(IVIG)疗法通过调控关键信号轴显著改善预后,进一步强调了IVIG治疗的免疫调节和治疗潜力。这种全面的时空转录组分析为FM的发病机制提供了新的见解,为开发新的治疗策略奠定了基础。

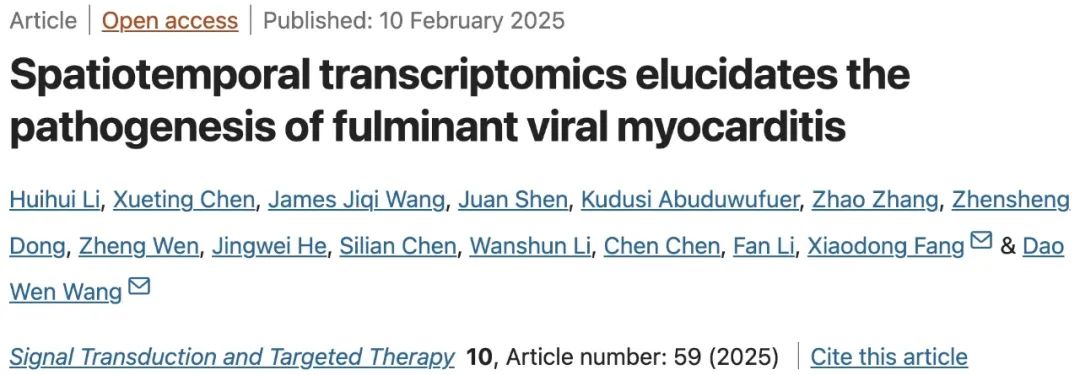

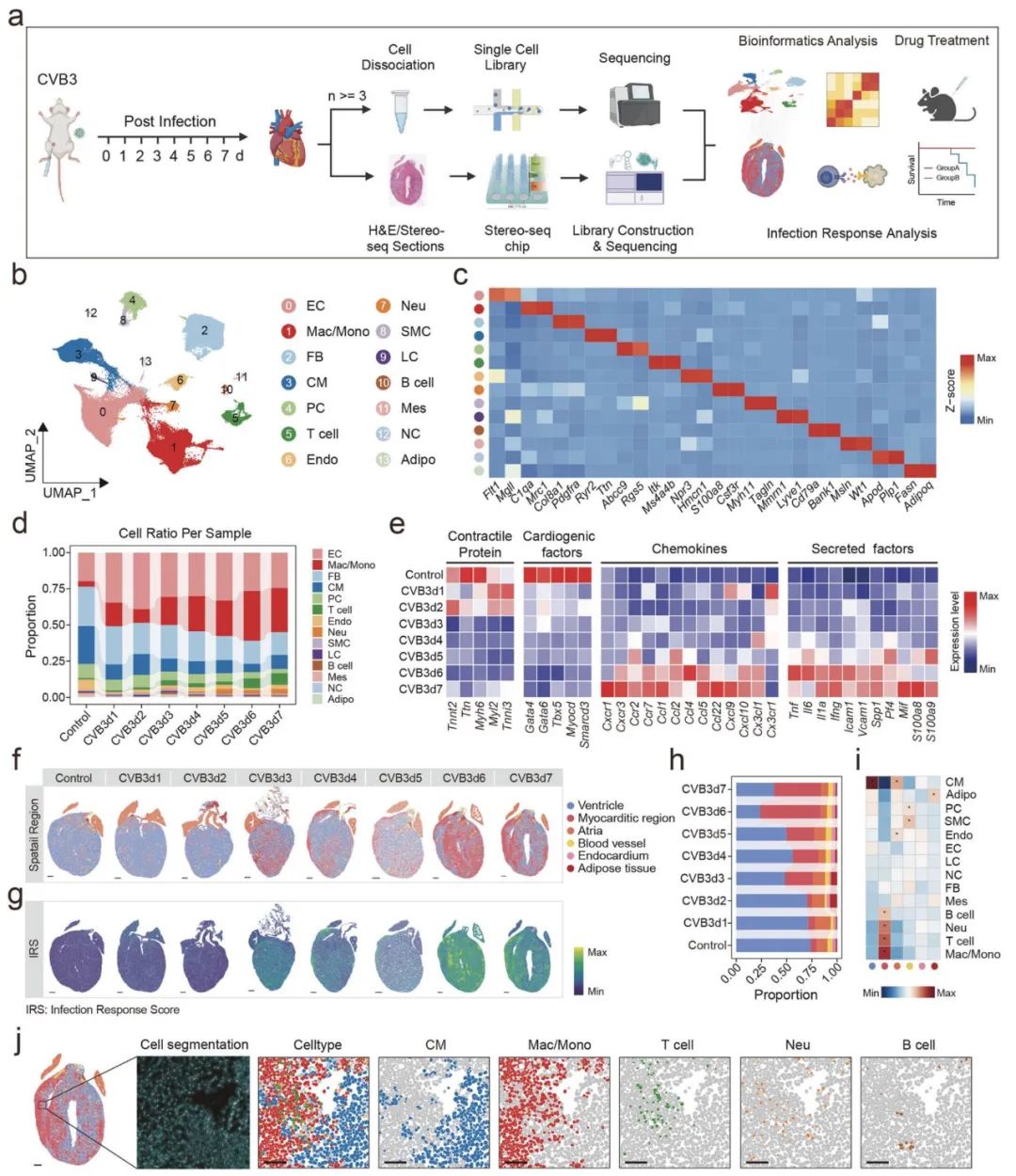

研究团队从健康和CVB3感染后1-7天(1-7 dpi)的A/J小鼠中提取心脏测序,并对snRNA-Seq和Stereo-Seq的综合数据进行了全面分析,成功地建立了FM小鼠的时空转录景观。结果发现,心肌细胞比例随时间显著下降,而巨噬细胞、T淋巴细胞等免疫细胞呈爆发式增长。此外,空间区域分析证明了感染心肌区域的明显扩大,揭示了独特的时间依赖性的转录变化,并确定了异质的细胞类型分布。

研究发现,间皮细胞在1 dpi时具有最高的CVB3水平和感染响应评分,免疫荧光染色进一步证实MLSN/CVB3共定位,触发感染过程“第一响应”。间皮细胞在感染后表达损伤相关的分子模式,与巨噬细胞上的模式识别受体结合,其释放的C3补体信号激活巨噬细胞,促进了炎症环境的形成。

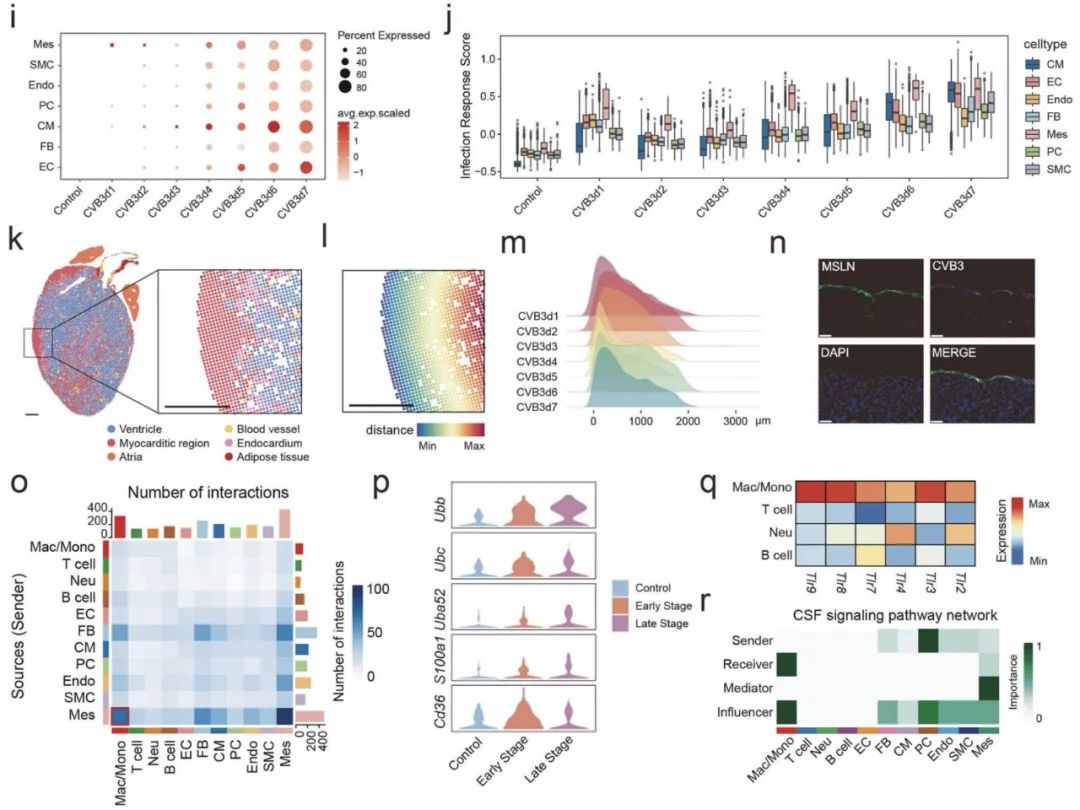

心肌细胞是心脏中最重要的结构和功能细胞,在疾病的后期观察到未感染病毒高死亡心肌细胞比例增加。CD8+效应T细胞为主的免疫浸润与心脏收缩功能在空间上互相排斥,而与细胞死亡共定位。这些结果表明,免疫介导的损伤可能对心肌细胞造成巨大影响。CD8+效应T细胞表达高水平的IFN-γ,诱导心肌细胞的损害。

未感染病毒高死亡心肌细胞主要受转录因子Spi1调节,其在FM患者心脏中显著升高。此外,Spi1的活性与IFN-γ的响应基因有很强的相关性。研究发现,Spi1抑制剂治疗的FM小鼠死亡率显著降低,免疫浸润减少,心脏功能显著提高。这些结果表明,CD8+效应T细胞可以释放IFN-γ,通过调节Spi1诱导心肌细胞死亡。

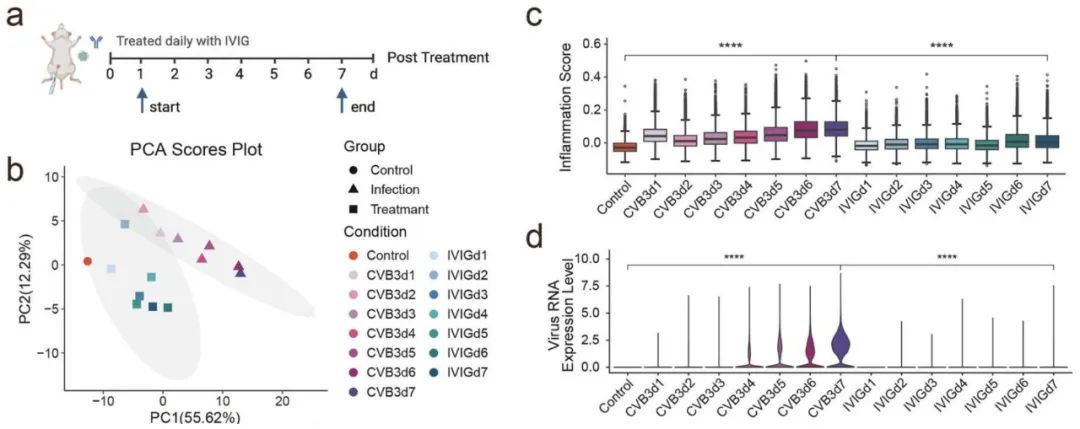

由于FM的发病机理涉及过度活化的免疫反应,因此研究团队进一步探索免疫调节药物IVIG的治疗作用。研究发现,IVIG治疗后炎症评分和病毒RNA均降低,死亡率显著下降,炎症性巨噬细胞数量和CD8+效应T细胞数量减少,IFN-γ/Spi1信号轴活性降低,这些结果证明了IVIG的有效免疫调节作用,突出了其对FM的治疗潜力。

综上,本研究建立了FM的全面时空景观,为其病理生理学提供了独特的见解。通过整合单核测序和空间转录组测序,确定了FM中以前未知的功能途径和空间细胞相互作用,这些发现提供了对疾病的致病机制的详细理解,并为发展新型治疗策略奠定了基础。

华中科技大学同济医学院附属同济医院汪道文教授与华大生命科学研究院方晓东研究员为本文的共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金项目的资助。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41392-025-02143-9