【衡道丨病例】软斑病如何诊断?

时间:2025-02-28 12:29:16 热度:37.1℃ 作者:网络

患者病史

会诊病例:患者女,72岁,因尿痛、排尿困难入院检查。

影像检查

膀胱颈周围息肉增生;

其余膀胱壁见多发片状炎性组织。

大体形态

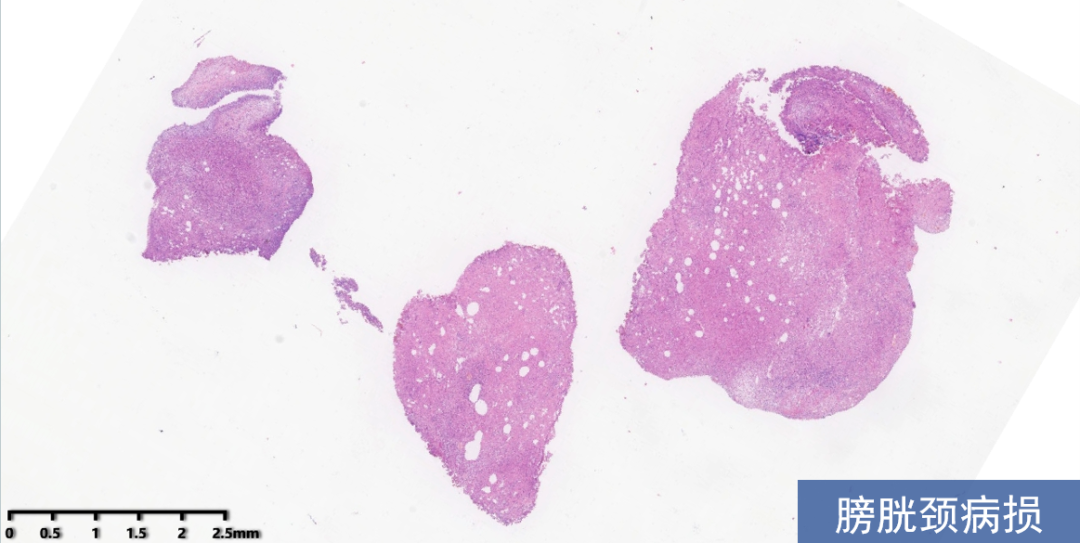

膀胱颈病损:

送检灰白组织数块,共大小0.8×0.5×0.3cm。

镜下形态

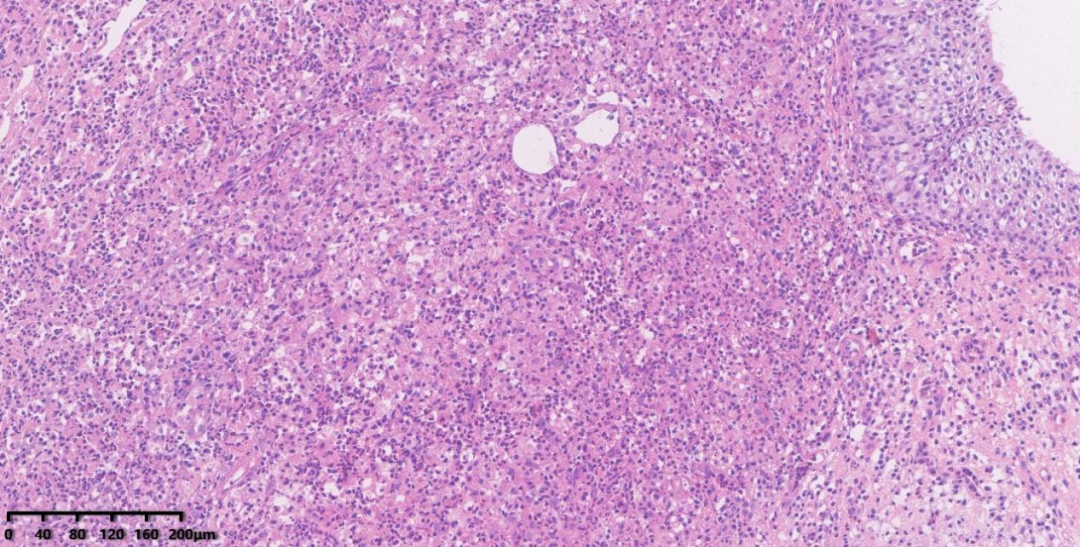

左边这块组织局灶染色较深,另外两块较淡染

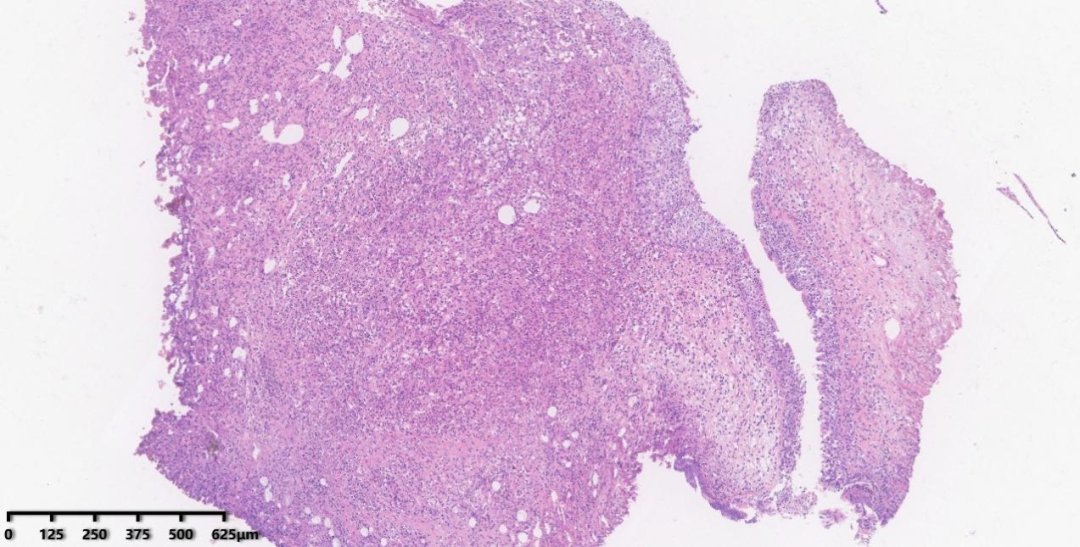

膀胱黏膜固有层中见深染的区域

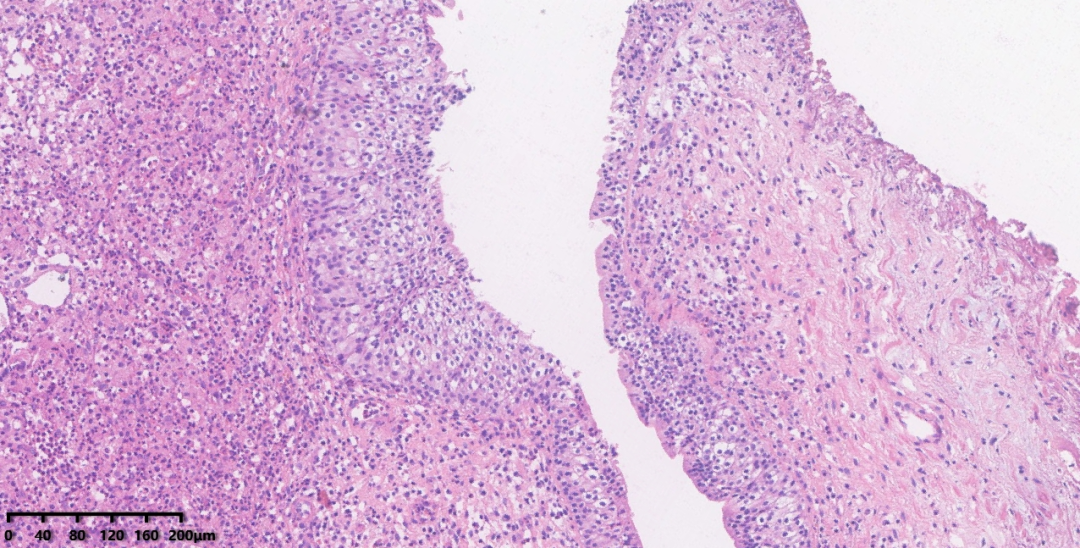

尿路上皮3种细胞排列整齐,层次分明,无明显异型性,从基底到表层依次为:

基底细胞层:单层小而密集的细胞,核呈圆形或卵圆形,染色较深。

中间细胞层:多层多边形细胞,核居中,染色较浅。

表层细胞(伞细胞):单层大而扁平的细胞,胞质丰富,核较大,染色浅,表面有增厚的细胞膜。

黏膜固有层少量淋巴细胞、浆细胞渗出

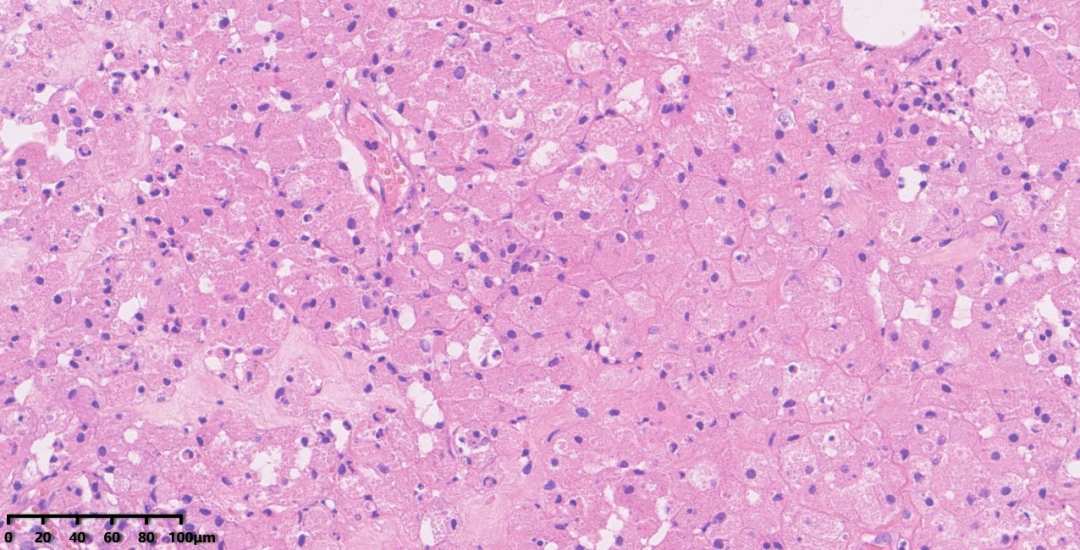

深染的区域(低倍):较多中性粒细胞、浆细胞、淋巴细胞等炎症细胞浸润,可以观察到小血管增生

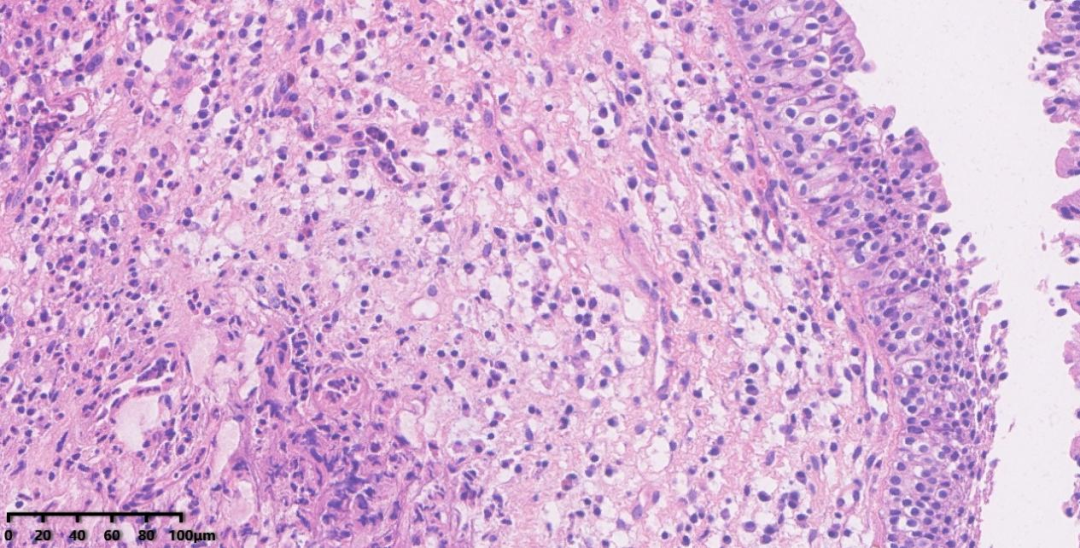

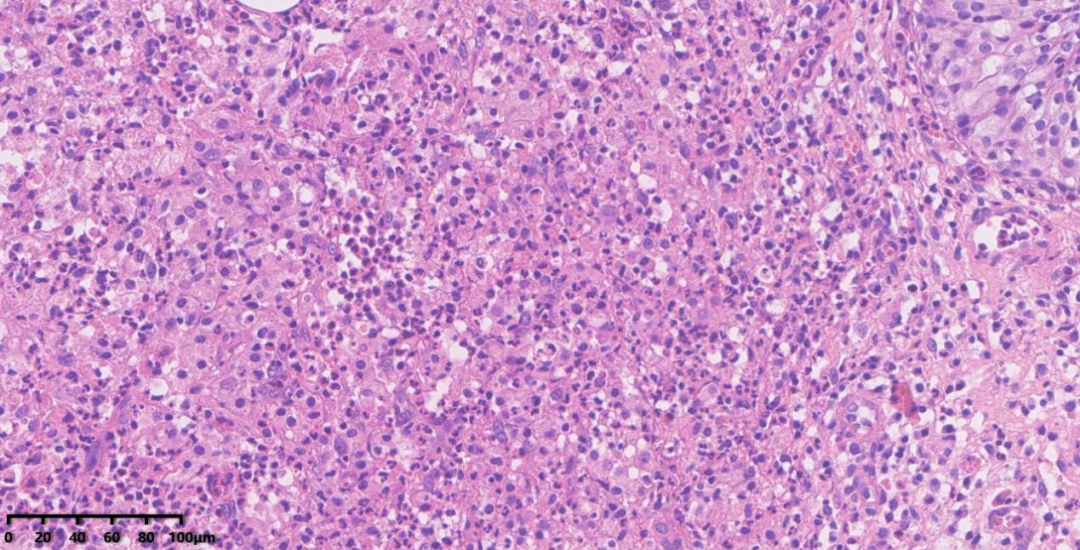

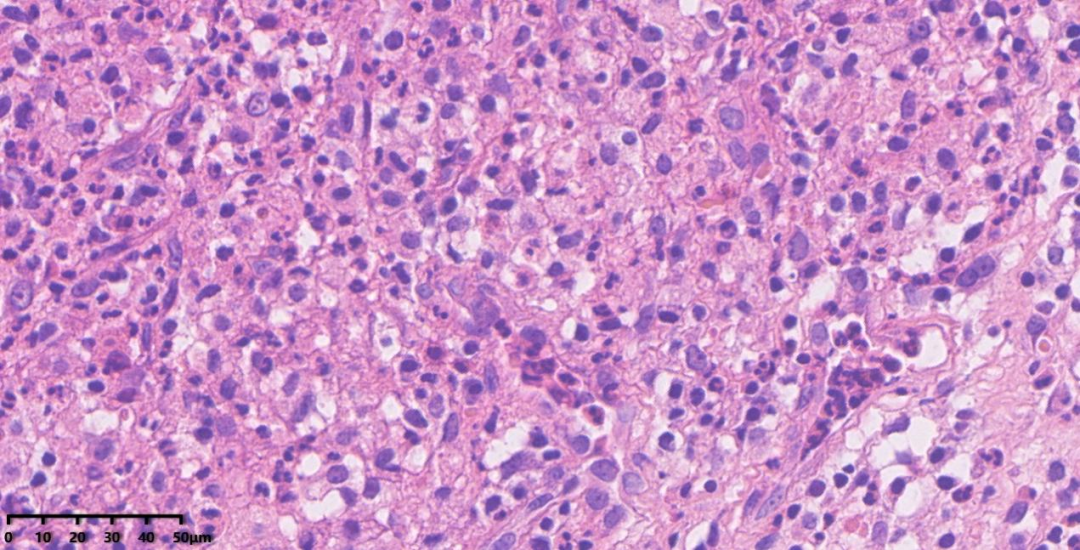

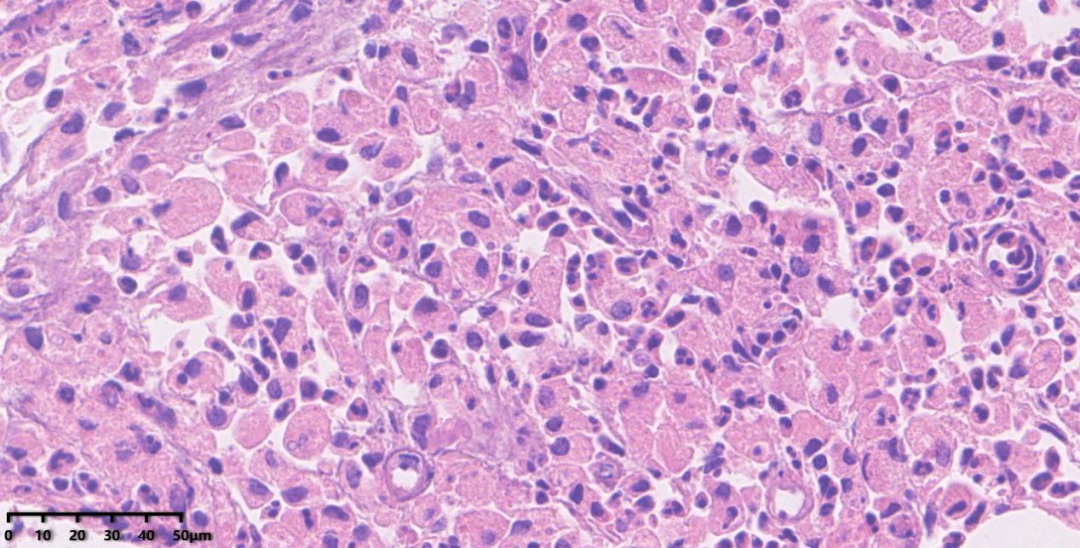

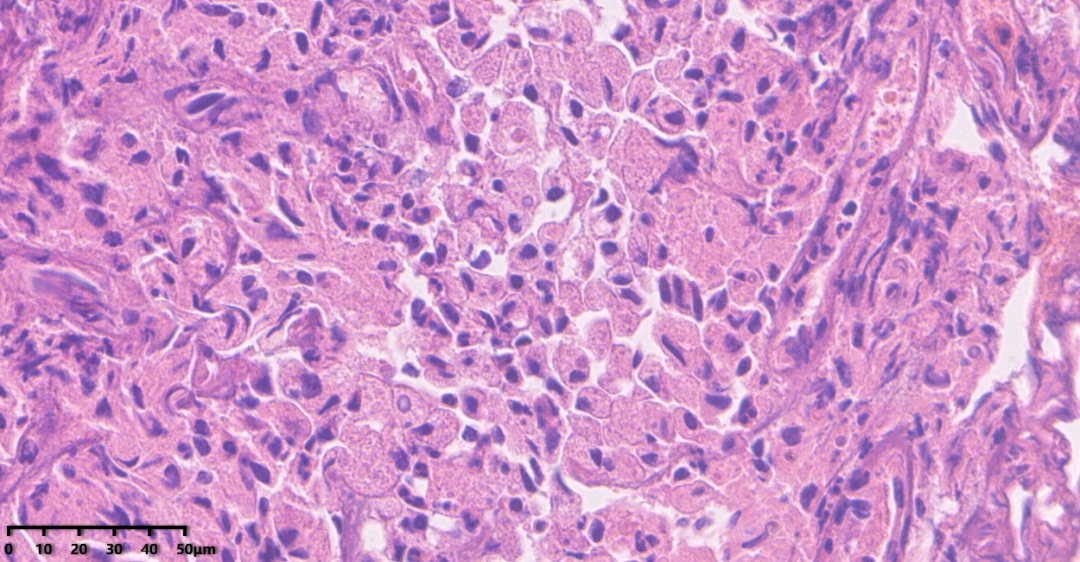

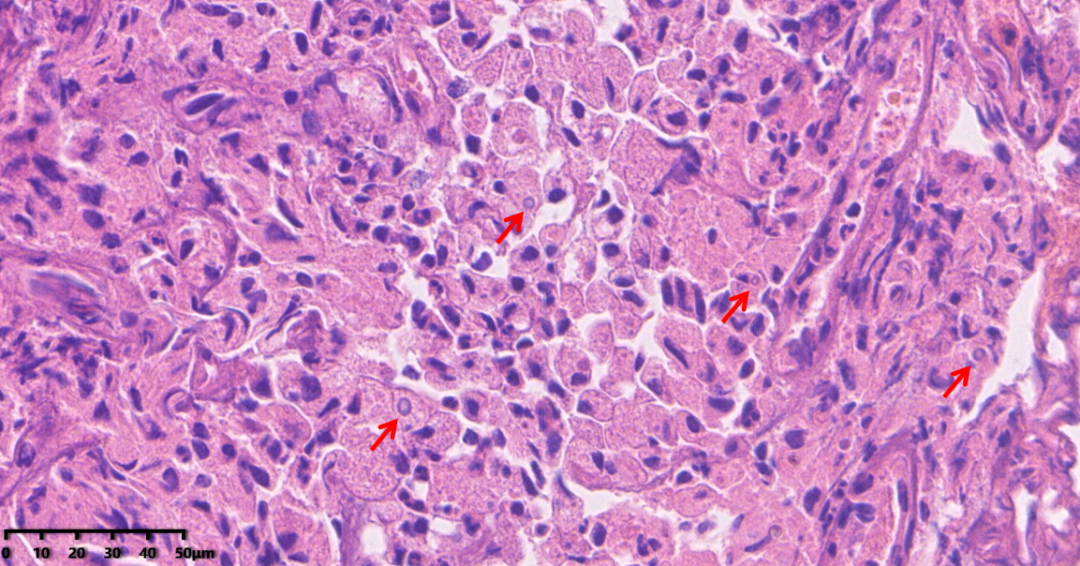

深染的区域(高倍):体积大、圆形、椭圆形、多边形的细胞聚集,胞浆丰富、嗜酸性,周围中性粒细胞、浆细胞、淋巴细胞等炎症细胞浸润,可以观察到小血管增生

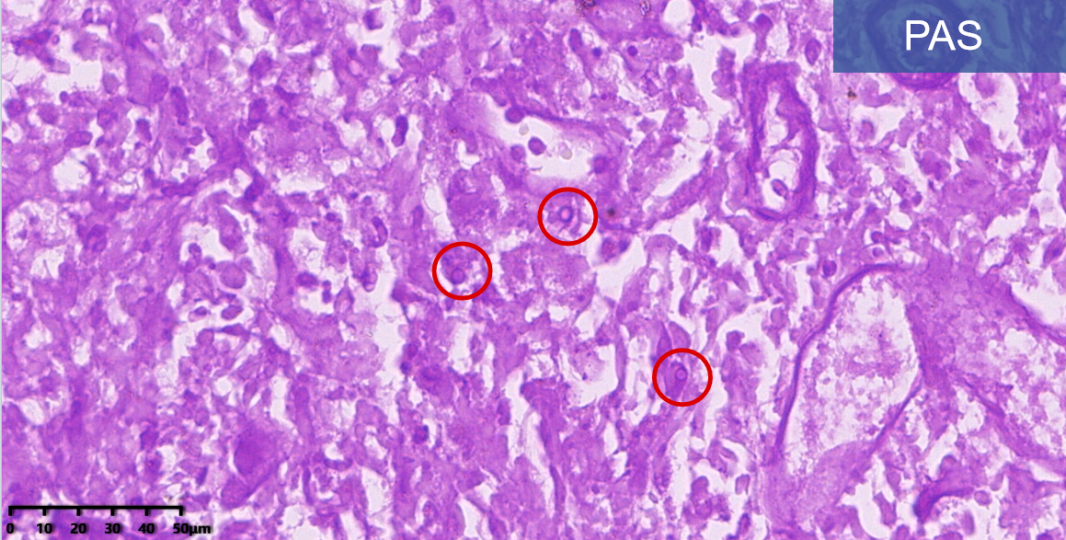

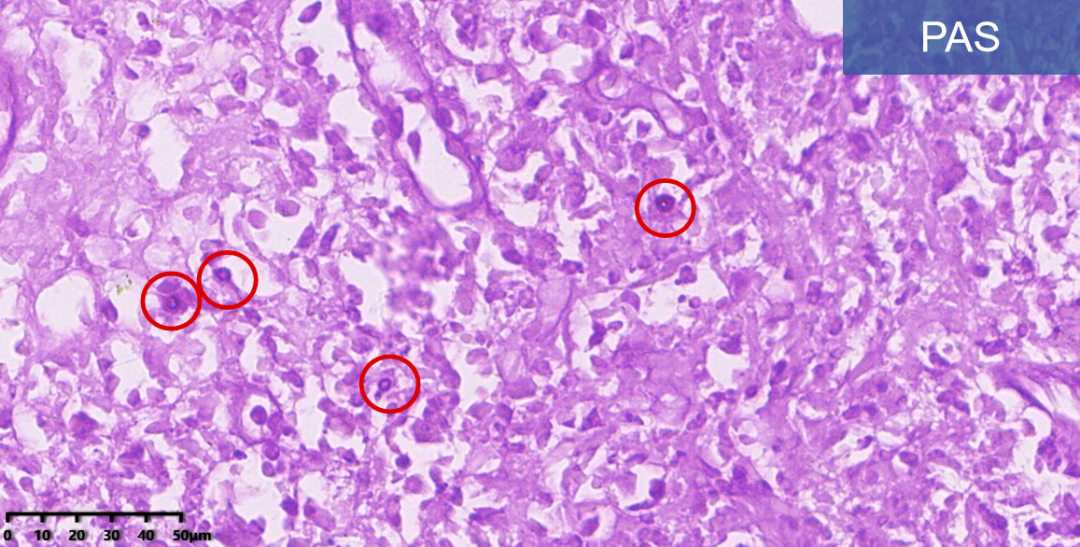

组织细胞样的细胞胞浆中可见类似假包涵体样的物质

会诊单位意见

炎性病变伴黄色肉芽肿形成

免疫组化

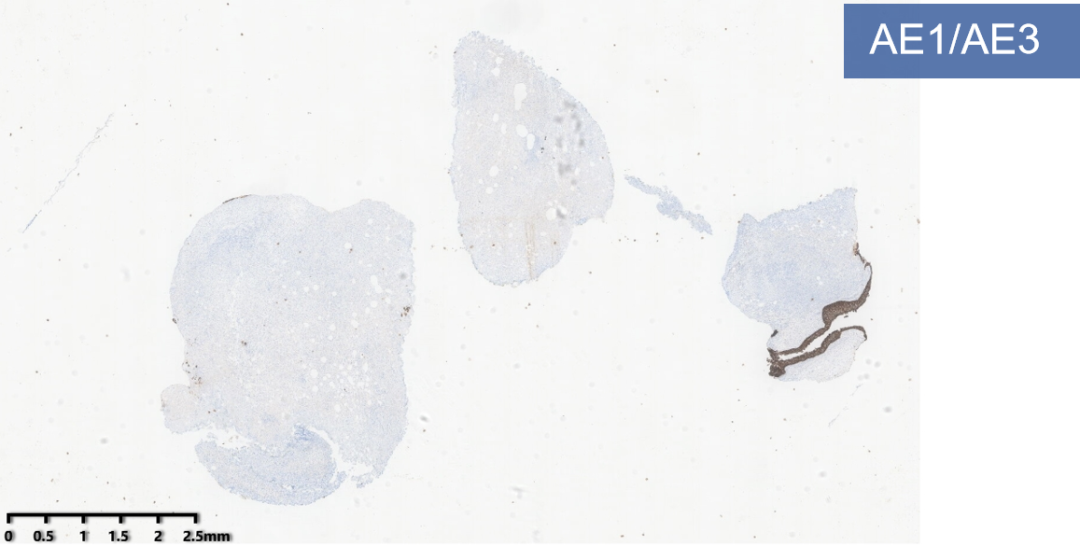

1.病灶细胞AE1/AE3阴性

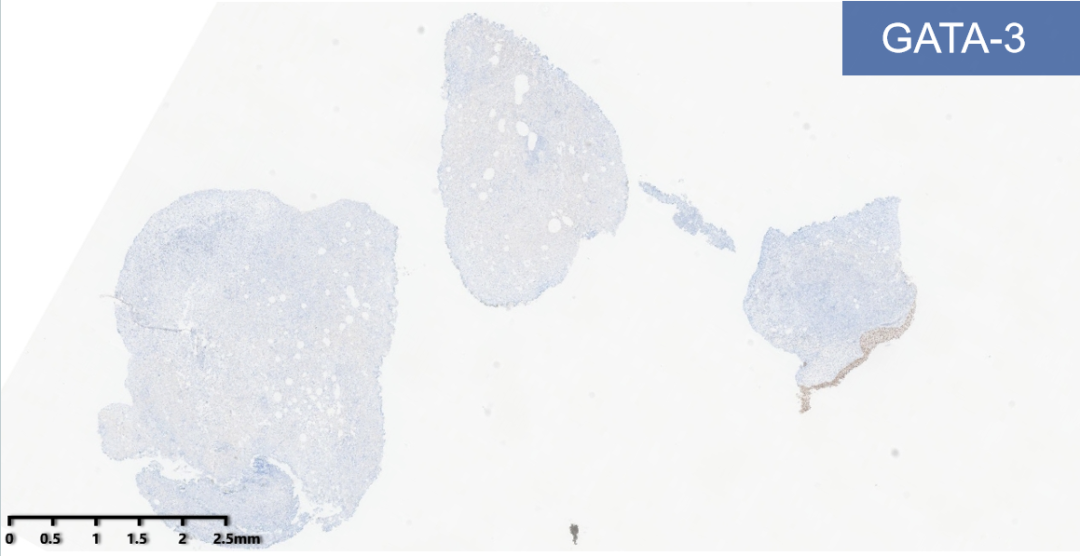

2.病灶细胞GATA-3阴性

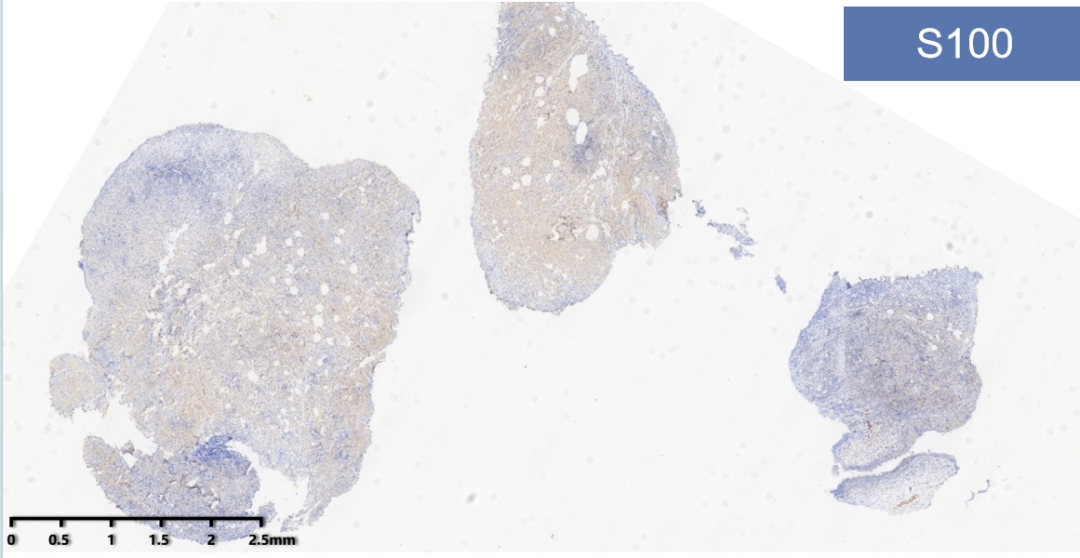

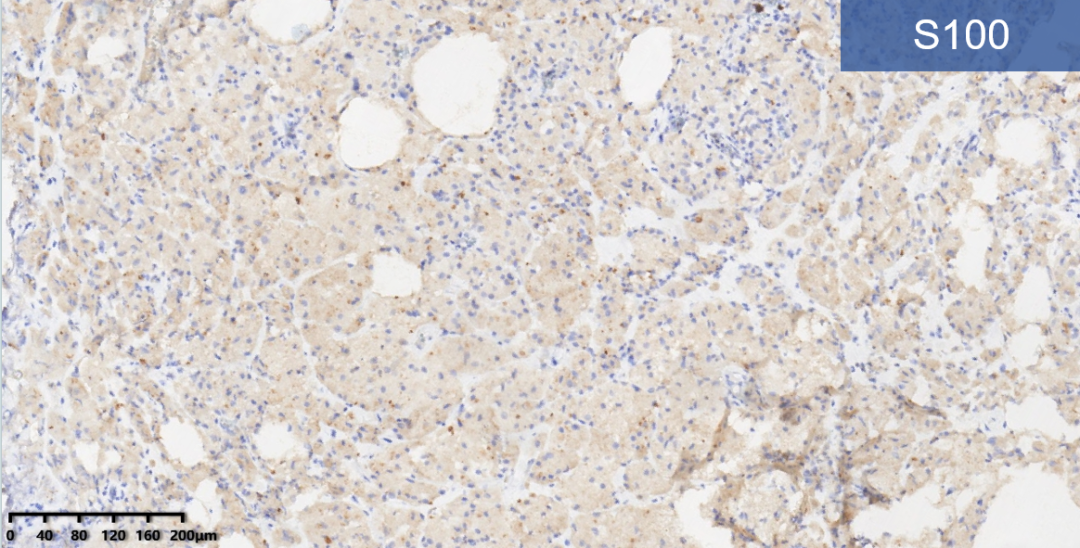

3.病灶细胞S100阴性

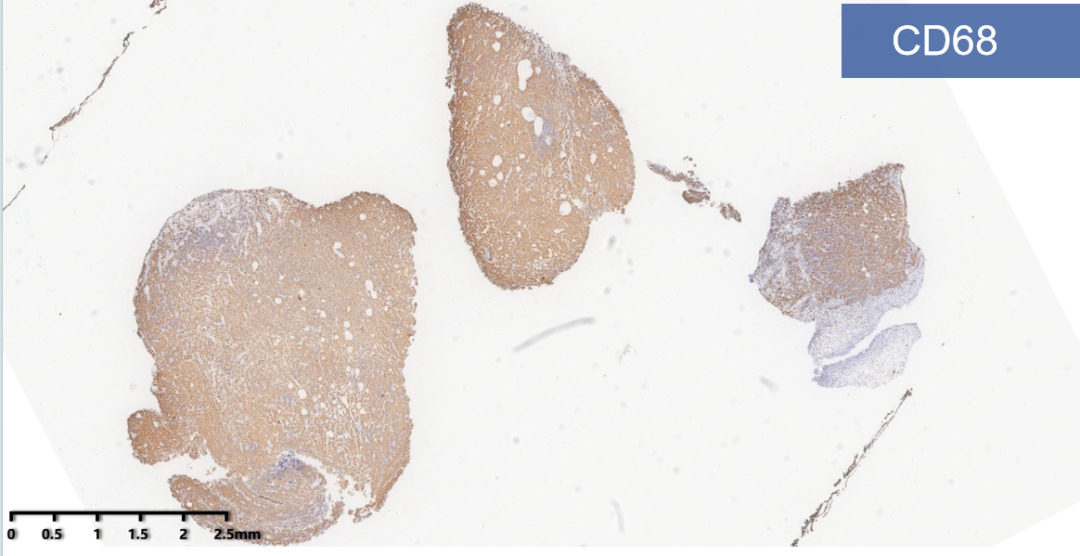

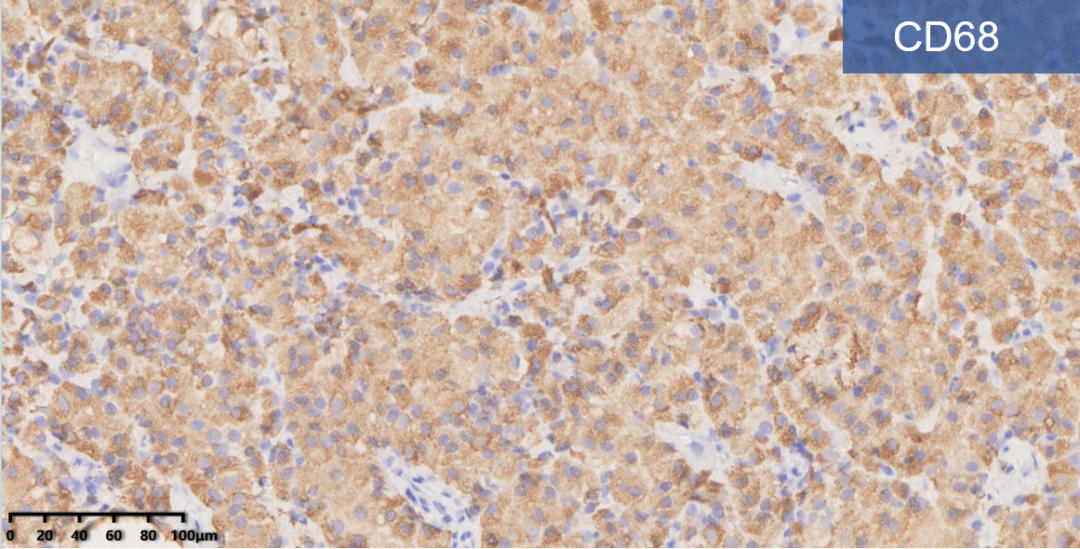

4.病灶细胞CD68阳性

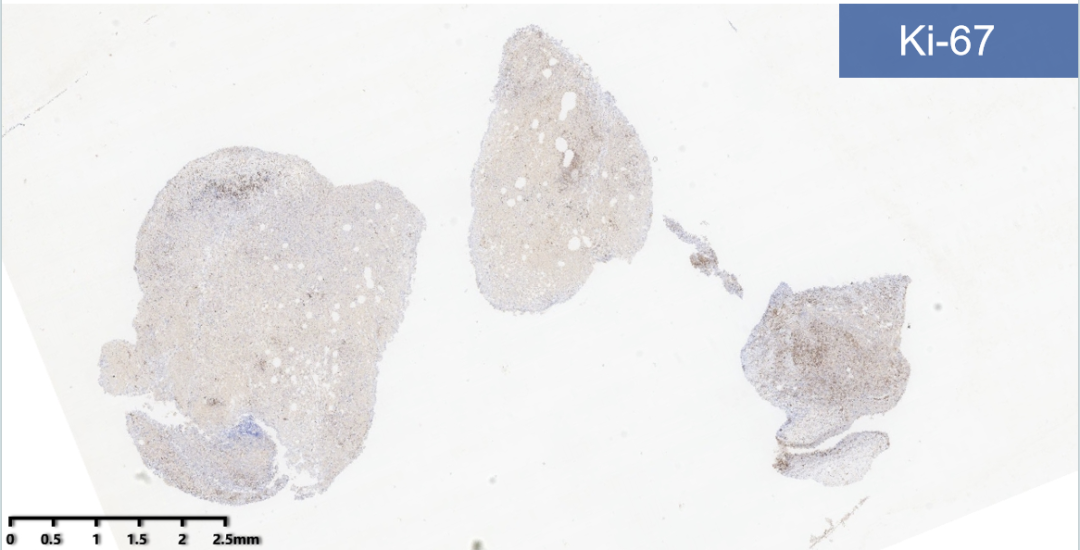

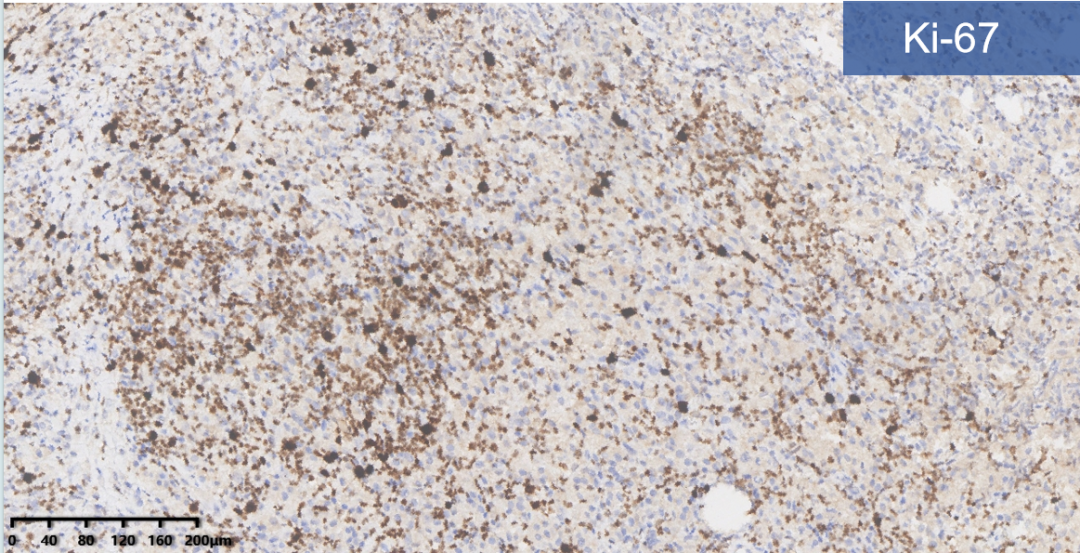

5.病灶细胞Ki-67

组织细胞Ki-67低,周围因炎症刺激而增殖的粒细胞、淋巴细胞指数高

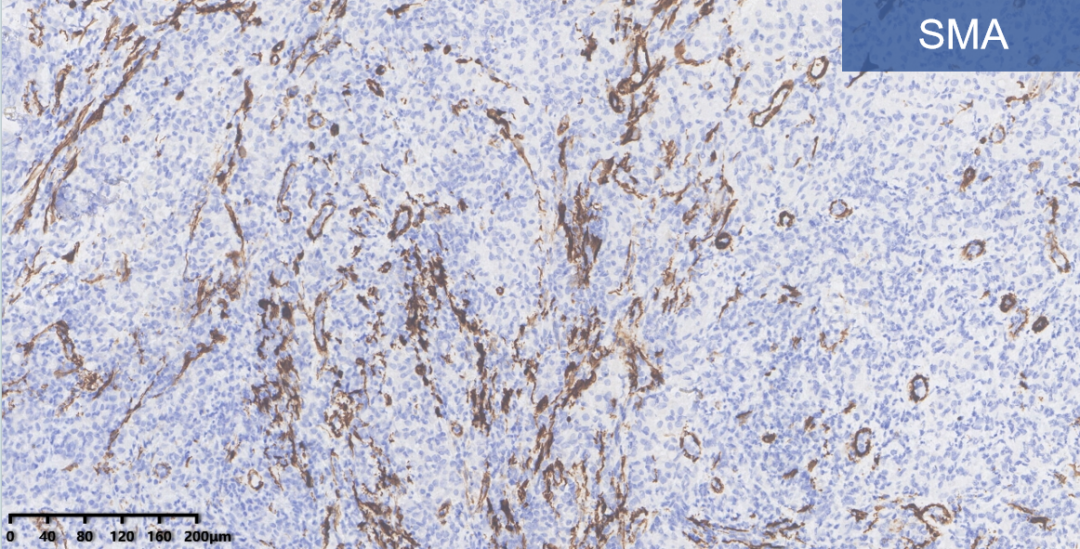

6.血管平滑肌细胞,肌纤维母细胞阳性

7.病灶细胞PSA

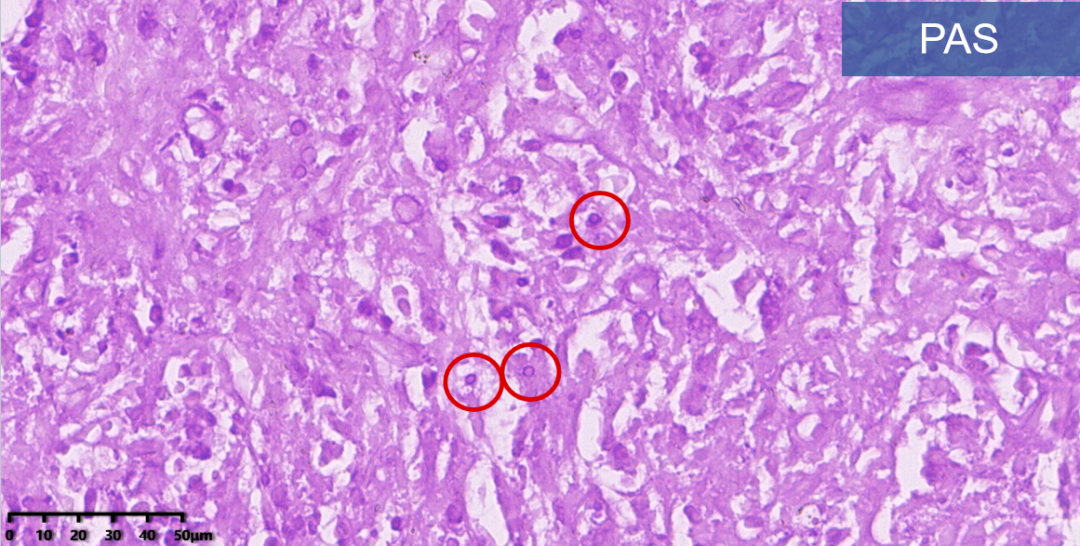

组织细胞PAS阳性:淡紫色,假包涵体样物强阳:紫红色

免疫组化结果汇总

病灶内细胞:AE1/AE3(尿路上皮+),GATA-3(尿路上皮+),CD68(组织细胞+),S100(-),Ki67(15%+),SMA(间质细胞+),特殊染色:PAS(+),六氨银染色(+)。

最终诊断

软斑病(希腊语 malakos(软)和plakos(斑块)组成malakoplakia)

-

1902年,首次由Michaelis和Gutmann描述,命名了这种疾病的特征性体征——Michaelis-Gutmann小体。

-

1903年,von Hansemann将这种疾病命名为“Malakoplakia”,意为“软斑”。

软斑病

定义

软斑病是一种慢性炎症性疾病,以组织内出现泡沫样组织细胞(von Hansemann细胞)和特征性的Michaelis-Gutmann小体为病理学标志。它通常与细菌感染(尤其是革兰阴性菌)和免疫功能异常有关,最常累及泌尿系统,但也可见于其他器官。

发病机制

软斑病的发病机制尚未完全明确,但目前认为与细菌感染、巨噬细胞功能缺陷以及免疫调节异常密切相关。对发病机制的了解有助于我们对疾病特点的认识。

1. 细菌感染:

-

软斑病通常与革兰阴性菌感染有关,尤其是大肠埃希菌

-

细菌通过泌尿系统、胃肠道或其他途径进入组织,引发局部炎症反应

2. 巨噬细胞功能缺陷:

-

巨噬细胞在清除细菌过程中起关键作用。软斑病患者中,巨噬细胞的溶酶体功能缺陷导致其无法有效杀灭和降解吞噬的细菌

-

具体机制可能与环磷酸鸟苷信号通路异常有关,导致溶酶体内β-葡萄糖苷酶活性降低,从而影响细菌的降解

3. Michaelis-Gutmann小体形成:

-

未被完全降解的细菌碎片在巨噬细胞内积累,并与钙和铁盐结合,形成特征性的Michaelis-Gutmann小体

-

表现为嗜碱性、层状结构的包涵体,可通过特殊染色(如PAS、von Kossa染色)显示

4. 免疫调节异常:

-

患者可能存在免疫功能异常,如T细胞功能缺陷或免疫抑制状态(如器官移植后、长期使用免疫抑制剂或慢性疾病患者)

-

免疫调节异常进一步加重巨噬细胞功能缺陷,促进软斑病的发生和发展

5. 组织反应:

-

局部组织对持续感染和炎症的反应表现为:泡沫样组织细胞(von Hansemann细胞)的聚集和慢性肉芽肿性炎症

-

病变组织通常质地柔软,呈黄色或黄褐色斑块

流行病学

-

发病率低,发生于泌尿系统的男女比例约1:4,发生于其他系统的男女比例约1:2

-

中老年常见,50岁以上患者发病率高,6周~85岁

-

易感人群:免疫抑制、糖尿病、肾脏移植、长期使用皮质类固醇治疗以及大肠杆菌感染的患者

临床特点

发病部位:主要泌尿系统,尤其是膀胱,其次是肾脏、前列腺和输尿管;还见于消化系统、皮肤、肺、脑、骨、子宫内膜以及其他部位

症状(膀胱):腹痛、右下腹肿块或尿路刺激症状

影像学:常表现为结节、斑块、溃疡,病灶较大和出现坏死时,易误诊

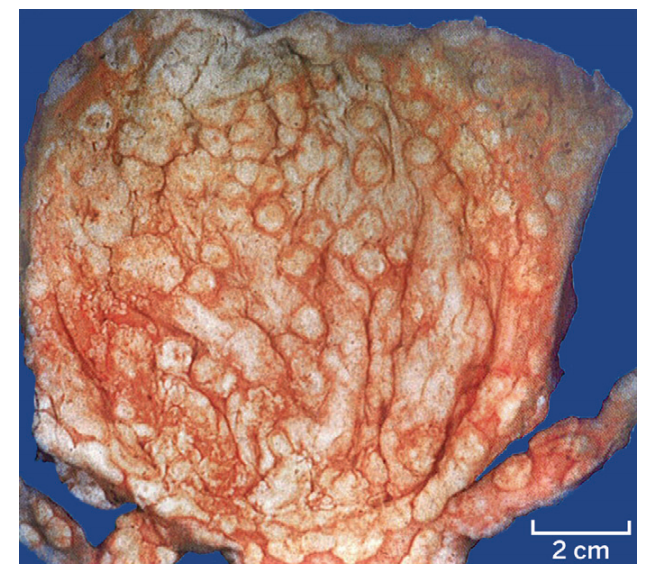

膀胱镜检查:黏膜表面多发的黄白色的软的斑块

实验室检查:尿检显示白细胞、红细胞、细菌(大肠杆菌)

治疗

抗生素治疗:消除相关的感染

手术:药物治疗无效或病变范围大

调整免疫治疗:免疫抑制状态相关的患者

预后

取决于软斑病的严重程度和是否存在其他合并症(文献报道:72岁男性,膀胱软斑病,导致肾功能衰竭,发热、无法排尿和肾积水症状,因并发症而死亡)

大体形态

膀胱黏膜表面可见多个柔软、隆起的黄色斑块,直径约0.5-1 cm,表面呈颗粒状,部分区域伴有出血。病变界限清楚,周围黏膜充血水肿

镜下形态

-

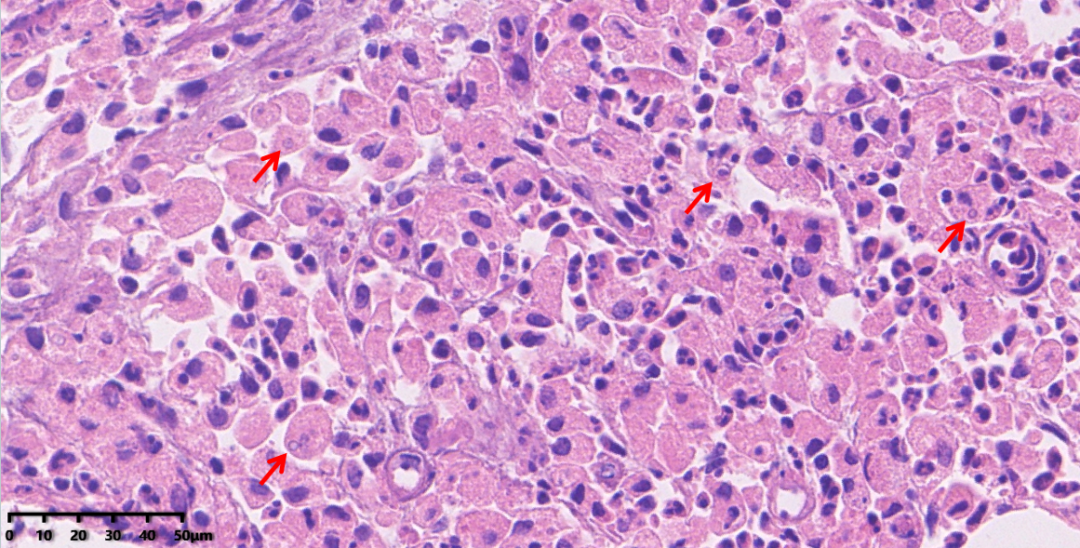

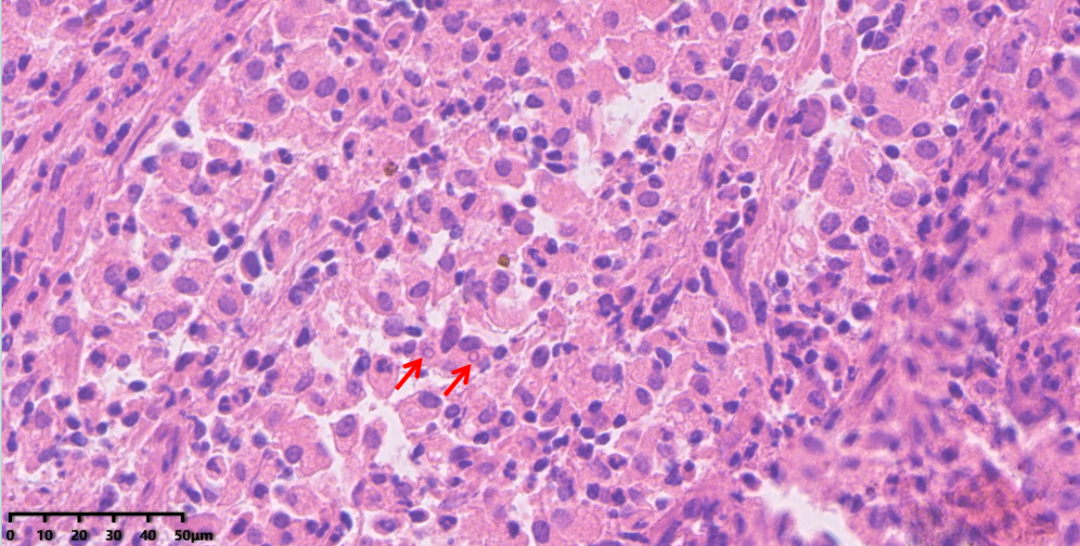

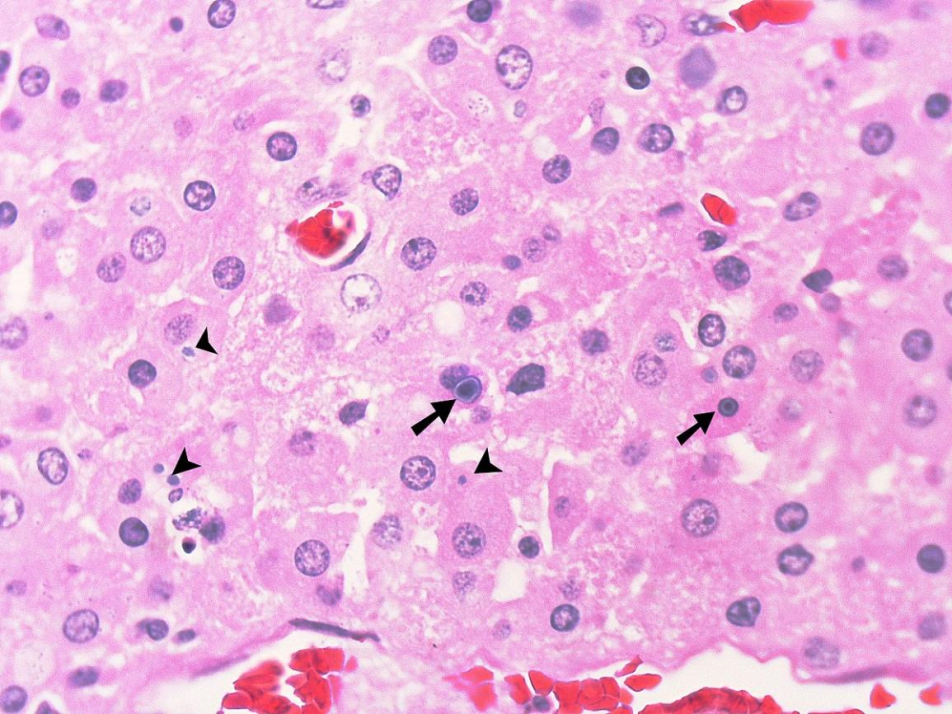

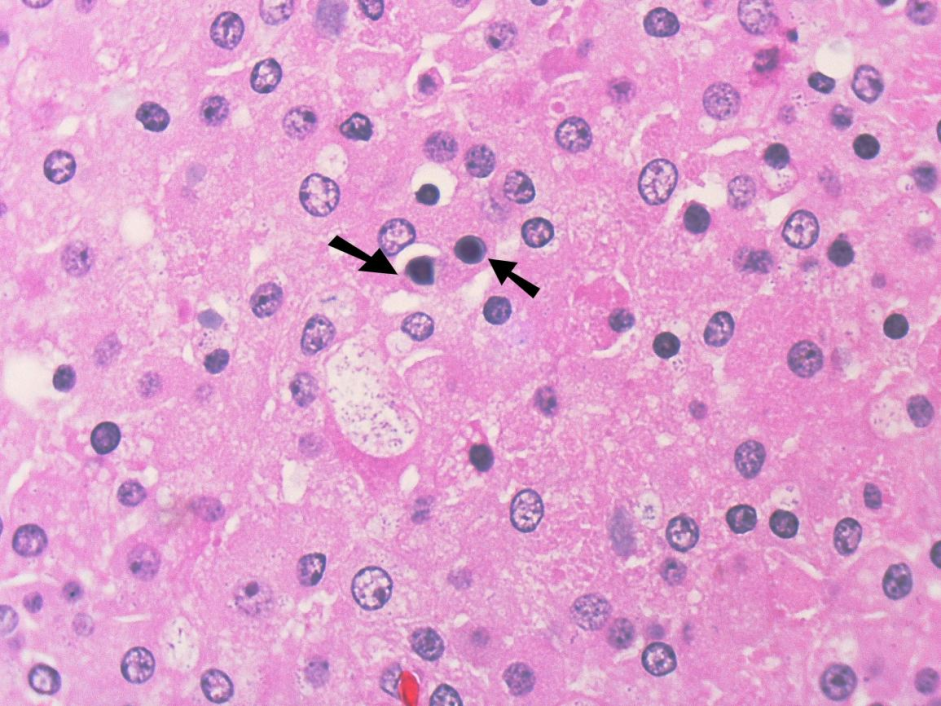

黏膜固有层大量组织细胞(Von Hansemann细胞)聚集,胞质内富含嗜酸性颗粒,一些胞质内可出现包涵体,称为Michaelis-Gutmann小体(球形,5-10μm,同心圆层状,“牛眼”外观)

-

可见淋巴细胞浸润,偶见巨细胞

-

可分为3个阶段:

早期:光镜下可能不会出现MG小体,而是在电子显微镜下显示出吞噬溶酶体的双相同心排列,这些溶酶体会钙化并形成MG小体

中期:光镜下可以看到越来越多的von Hansemann细胞和MG小体

晚期:纤维化,von Hansemann细胞较少

箭头所示即为Michaelis-Gutmann小体

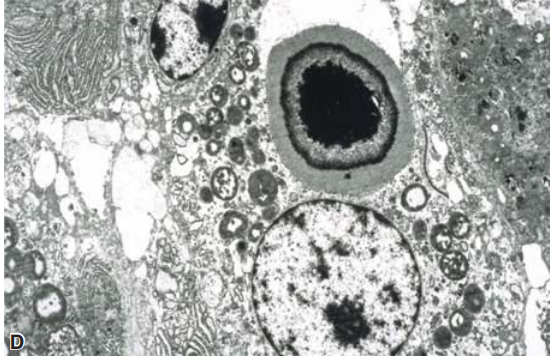

超微结构

-

组织细胞(von Hansemann细胞):细胞质中含有许多吞噬溶酶体,其中有细菌细胞壁的碎片

-

Michaelis-Gutmann小体:当吞噬溶酶体融合,钙通过吞噬溶酶体膜运输,与细菌细胞壁的磷酸盐形成石晶体。这些物体随着时间的推移而增大,产生了典型的同心圆层状结构,直径5-10μm

免疫组化

von Hansemann细胞:CD68+

特殊染色

von Hansemann细胞和MG小体:PAS、铁和钙染色阳性(具有诊断意义)

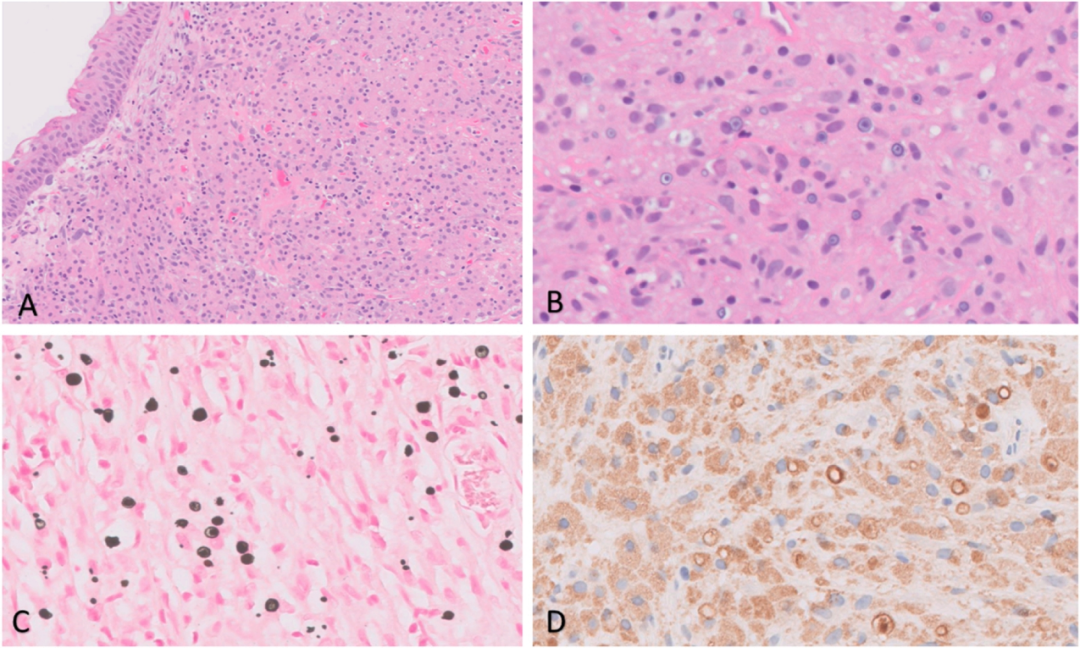

A低倍弥漫组织细胞;

B高倍H&E染色显示MG和嗜酸性组织细胞;

C钙染色显示MG小体阳性;

D von Hansemann组织细胞CD68染色阳性

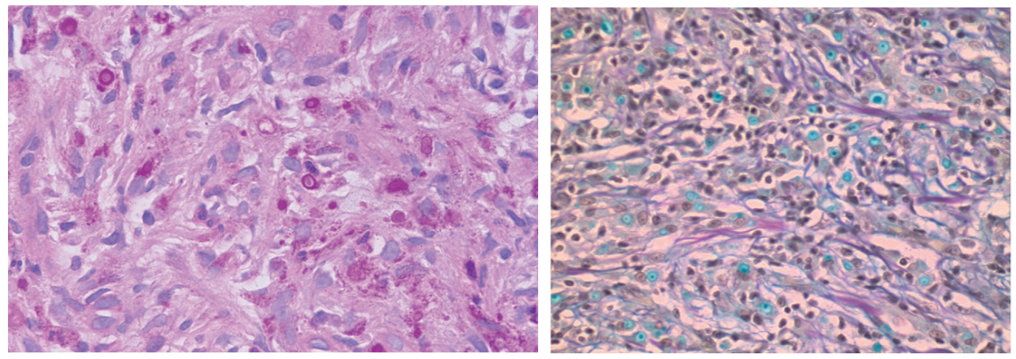

左图:PAS染色(紫红色);右图:钙染色蓝色或紫色

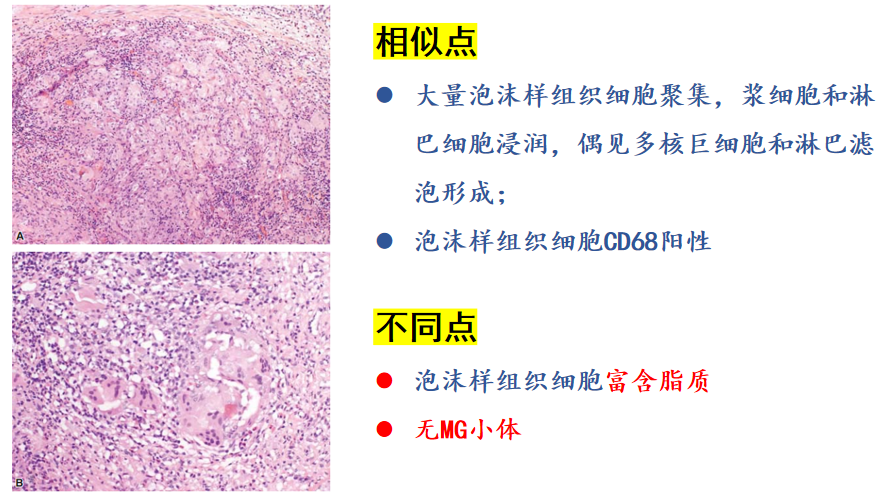

鉴别诊断:

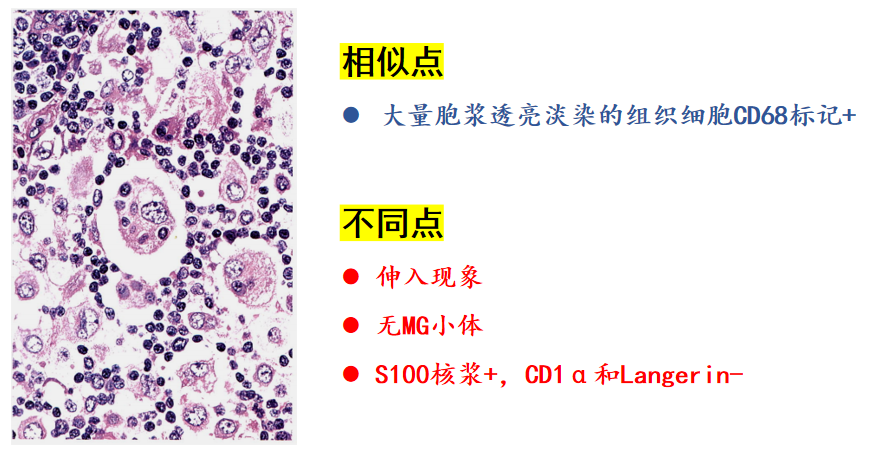

1.黄色肉芽肿性炎 VS 软斑病

2.Rosai-Dorfman病 VS 软斑病

3.颗粒细胞瘤 VS 软斑病

小结:

-

与巨噬细胞功能异常有关的慢性炎症性疾病

-

50岁以上老年女性较常见

-

好发泌尿系统(膀胱),消化系统、皮肤、肺、脑等

-

黏膜固有层大量富含嗜酸性颗粒的组织细胞(von Hansemann细胞)聚集,一些胞质内可出现同心圆层状包涵体Michaelis-Gutmann小体。(“牛眼”外观)

-

治疗主要以抗生素为主,预后取决于并发症

参考文献及书籍:

1.Malakoplakia of the gastrointestinal tract: clinicopathologic analysis of 23 cases.

2.Malakoplakia of the urinary bladder: A review of theliterature

3.《Urologic Surgical Pathology, 4th Edition》

4.《膀胱病理学》