中国病例:自体脂肪隆鼻后组织坏死

时间:2025-04-02 12:11:25 热度:37.1℃ 作者:网络

Hey guys,今天我们分享中国的医生们报告的并发症案例。老规矩,我们先向原作者致敬:

脂肪组织可以作为移植物重新引入患者体内,从而作为改善功能和身体美学的辅助手段。如今,脂肪移植用于替代软组织缺损,改善面部和身体轮廓,恢复面部活力,修复疤痕畸形。随着脂肪移植技术的发展,出现了各种并发症和后遗症,如出血、轮廓不良、脂肪吸收、血管意外、组织坏死、中风、术后感染和感染性休克。

血管栓塞是自体脂肪移植最严重的并发症之一。随着近年来脂肪移植手术的增加,严重的血管并发症也在增加,如眼动脉栓塞引起的失明、中风,甚至脑动脉栓塞造成的死亡。由于血管栓塞的发病机制尚不清楚,很少有完全有效的治疗方法。过去,药物治疗用于降低眼内压和颅内压,扩张血管,促进组织灌注,而手术治疗用于清除栓子。然而,这些方法的治愈率并不理想。

从不同病例的分析中获得的经验表明,治疗成功的关键是及时发现症状并及时治疗。我们治疗了一例自体脂肪移植后鼻腔微血管堵塞引起的局部皮肤缺血性坏死病例。在以往治疗方法的基础上,作者首次提出了“生物+物理+药物”的综合治疗策略,并取得了令人满意的效果。

案例介绍

一位24岁的女性因鼻部皮肤坏死和溃疡就诊于作者医院整形外科。七天前,患者在另一家医院接受了自体脂肪移植隆鼻术。在腹部吸脂术区域进行令人满意的局部麻醉后,通过一系列物理程序提取适量脂肪并将其转化为基质血管分数(SVF)凝胶。使用1ml注射器将SVF凝胶注射到患者的鼻背和鼻根。SVF凝胶的具体制备过程和移植量尚不清楚。手术后,患者毫无不适地回家了。

术后一天

鼻背皮肤发绀;然而,患者很少注意,也没有接受治疗。

术后三天

患者感觉鼻背皮肤颜色的范围和范围扩大。此外,患者鼻根和鼻尖的局部皮肤苍白,局部皮肤溃疡,有刺痛感。患者就诊于广东省第二人民医院,在整形外科接受了鼻腔清创术。具体的治疗过程尚不清楚,但治疗后皮肤发绀和刺痛感的程度有所缓解。

术后6天

患者观察到鼻背和鼻尖局部皮肤黝黑,边缘不规则,无明显疼痛。为寻求进一步治疗,患者前往广州华侨医院整形外科门诊就诊。随后,她因“自体脂肪移植隆鼻术后皮肤坏死”入院治疗。

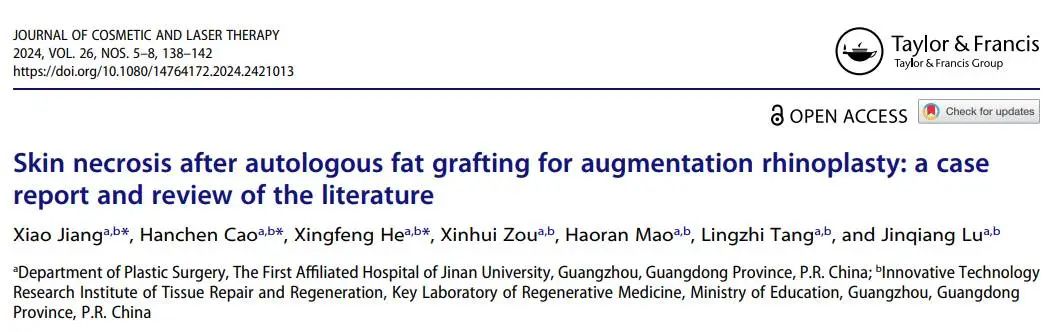

入院后体检显示生命体征稳定(体温36.5°C;呼吸15 cpm;心率[HR]82 bpm;以及血压(BP),112/85 mmHg),营养良好的清醒患者,活动自如。两个瞳孔都是圆形的,大小相等,直径为3.0毫米,对光反射很敏感。视力和眼睑闭合功能正常。上肢和下肢的肌肉张力为6级,活动自如。观察到生理反射,但未引发病理反射。(图1)。

图1:入院时(a:正面;b:侧面;c:头部向后倾斜)患者照片

专家体检显示,鼻子左侧有一个约5×2cm的异常皮肤区域,表现为皮肤局部发红,散布着不规则的苍白斑块,尤其是在左鼻翼。鼻尖左侧可见三角形深色坏死皮肤区,无肿胀或异常渗出,与周围皮肤界限清晰。

辅助检查,所有血常规、生化和凝血指标均在正常范围内。

入院诊断为自体脂肪移植隆鼻术后皮肤坏死。

处理方法:入院后的第一天,患者服用了黄色红花色素以促进血液循环和化瘀,地塞米松磷酸钠注射液以减轻炎症,维生素C以促进愈合。当天下午,清理了鼻腔伤口,更换了敷料。首先对鼻伤口进行红光照射20分钟,然后用0.05%醋酸氯己定溶液对伤口进行消毒。伤口清洁后涂抹复方多粘菌素B软膏,最后用无菌敷料包裹伤口。

入院后第二天,除每日红光照射和换药外,伤口还在高压氧舱(医用空气加压氧舱,LYC32-34,东方医疗,中国)接受TOT治疗。关于具体的治疗过程,使用气密口罩覆盖伤口,形成局部封闭环境,然后将氧气管连接到口罩的一侧和高压氧源。将伤口直接置于100%纯浓氧和0.2mpa高压环境中,前3天每天两次,后4天每天一次,共10次。

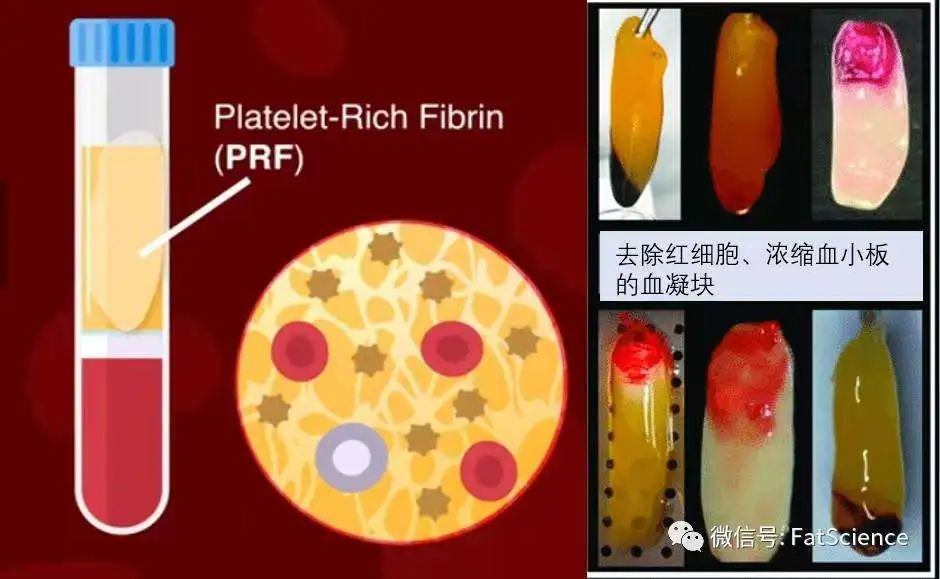

入院后第七天,在手术禁忌症消除后,患者接受了富血小板纤维蛋白(PRF)的外伤口应用。提取自体静脉血(60mL),放入不含抗凝剂的10ml试管中,立即以3000rpm离心10分钟 分钟离心后,在管的中间,在底部的红细胞和顶部的上清液血清之间获得纤维蛋白凝块。血块被移除并放置在无菌纱布上。然后挤出纤维蛋白基质中残留的液体,以获得自体纤维蛋白膜,即所需的PRF。伤口清洁消毒后,将PRF粘在鼻伤口表面,并用无菌纱布覆盖。48小时后打开敷料,检查伤口(图2)。

图2:(a) 离心后分层血液,(b)红细胞和血浆之间的纤维蛋白凝块,(c)凝块挤出后的纤维蛋白膜。

入院后第七天

伤口的深色坏死区域范围明显缩小,整个异常皮肤区域也缩小了。

入院后第15天

再次对伤口进行PRF治疗。患者当天出院。

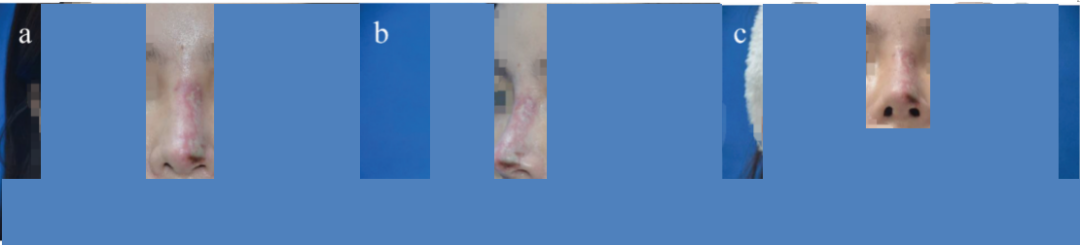

出院后第三天

患者鼻子上的异常皮肤区域明显减少,颜色逐渐变为正常皮肤颜色。苍白和黑暗的坏死区域结痂,总体皮肤状况明显改善。患者对治疗后的美学效果感到满意。(图3)。

图3:患者PRF术前(a:正面;b:侧面)和PRF术后(c:正面;d:侧面)照片

讨论

脂肪移植已有100年的历史。1893年,德国的Gustave Neuber使用立方体脂肪填充眼眶皮肤周围的凹陷疤痕,取得了良好的效果,开创了脂肪移植的实践。1974年,意大利的Giorgio提出使用针吸法获取颗粒状脂肪组织。1986年,Illouz提出了基于针刺获取脂肪的方法的脂肪颗粒移植理论,并将脂肪颗粒应用于面部以实现轮廓改善。1992年,澳大利亚的Coleman提出了结构性脂肪移植理论,规范了吸脂和脂肪注射的操作,标志着现代脂肪移植时代的到来。在过去的100年里,自体脂肪移植在重建和整容手术中越来越受到关注。自体脂肪移植技术不断发展和完善。纳米脂肪、浓缩纳米脂肪、高密度脂肪和SVF凝胶等脂肪产品逐渐出现。

然而,仍有相当大的改进空间。提高脂肪的长期保留率和降低并发症的发生率是外科医生面临的主要挑战,其中最关键的步骤可能是脂肪注射。然而,脂肪注射不当会导致严重的血管并发症。

图:其他文献中的脂肪栓塞

脂肪引起的血管栓塞是脂肪移植最严重的并发症之一,常导致眼和脑动脉栓塞,造成严重的不可逆后果。有医生对面部脂肪移植后严重血管并发症的全球报告进行了回顾性分析,发现111例由脂肪引起的严重血管并发症,包括68例眼动脉栓塞、43例脑动脉栓塞和5例死亡。常见的移植部位包括眉间、颞部、前额和鼻子。吻合支存在于眼动脉、面动脉和颞浅动脉之间。当脂肪不适当地进入血管时,注射压力会促进脂肪进入血液循环,导致血管栓塞。尽管报告的严重血管并发症病例数量正在增加,但缺乏临床指南和有效的治疗方法。常规抗高血压药物治疗和溶栓手术的有效治愈率较低。在脂肪移植后血管栓塞的现有报告中,只有两名患者成功治愈,包括脂肪移植后的眼动脉和脑栓塞。通过对大量病例的分析,作者发现救援的时机极其关键。在传统的治疗模式中,抢救越早,治愈的成功率就越高。

本病例发生于注射SVF凝胶进行鼻脂肪移植。SVF是先前的医生于2017年提出的脂肪源性干细胞和细胞外基质(主要由胶原蛋白、弹性蛋白和粘多糖组成)的产物。SVF凝胶在改善皱纹、面部年轻化、局部填充和伤口修复方面取得了良好的效果。作为一种脂肪组织产品,SVF凝胶不可避免地可能会出现上述血管并发症。幸运的是,在这种情况下,微血管发生了栓塞,栓子没有进入小血管造成严重后果,除了鼻皮肤坏死。

针对患者的病情,作者提出了“生物+物理+药物”的综合疗法。除了促进血液循环、化瘀、消炎等常规药物治疗外,首次提出了TOT和PRF的应用。TOT疗法可以改善局部组织的血氧供应,PRF含有有利于伤口再生和修复的生长因子。在临床实践中,TOT是一种新的治疗方法,可以通过向局部密闭空间注射高浓度氧气来加速伤口愈合,从而改善伤口组织中的氧气分压,增强细胞的代谢合成功能。与组织工程和干细胞治疗相比,TOT因其操作简单、设备要求低的优点,在组织损伤修复中的应用越来越多,特别是在缺血性和感染性伤口中。

PRF是一种血小板浓缩物,可用作生物愈合敷料。快速收集和离心操作是提取PRF的关键。PRF技术可以从纤维蛋白凝块的血液和免疫成分中组装所有有利于伤口愈合的元素;通过驱除纤维蛋白基质中的截留液体,可以获得耐用的自体纤维蛋白膜。PRF含有纤维蛋白基质、血小板、白细胞、循环干细胞和一些细胞因子,如成纤维细胞生长因子-b(FGFb)、血管内皮生长因子和血小板衍生生长因子(PDGF)。尽管这些活性成分促进血管生成、迁移、分裂和内皮细胞表型变化以及免疫调节,但支持这些成分聚集的纤维蛋白基质是决定其治疗潜力的关键因素。已有大量文献证明,PRF在组织再生、伤口愈合和血管生成中起着重要作用。

经过10轮TOT治疗和两轮PRF治疗,创面坏死皮肤明显减少,愈合过程明显加快。患者出院后随访一个月,鼻部坏死皮肤区域恢复,留下少量淡红色瘢痕增生。无其他异常不适,预后良好。患者对治疗的效果感到满意。

结论

鉴于报告的严重血管并发症病例增加,医生和患者都应该意识到面部脂肪移植的风险。预防血管栓塞是脂肪移植的首要任务。及时和早期治疗血管意外至关重要。对于血管栓塞引起的局部皮肤坏死,作者团队提出的“生物+物理+药物”的综合疗法取得了良好的疗效。PRF和TOT疗法为血管梗死引起的组织坏死提供了一种新的治疗策略。

参考文献

1. Jiang X, Cao H, He X, Zou X, Mao H, Tang L, Lu J. Skin necrosis after autologous fat grafting for augmentation rhinoplasty: a case report and review of the literature. J Cosmet Laser Ther. 2024 Nov 16;26(5-8):138-142. doi: 10.1080/14764172.2024.2421013. Epub 2024 Dec 31. PMID: 39740095; PMCID: PMC11750145.