关于“资本与意识形态”,皮凯蒂说:是时候超越资本主义了

时间:2019-11-15 10:04:22 热度:37.1℃ 作者:网络

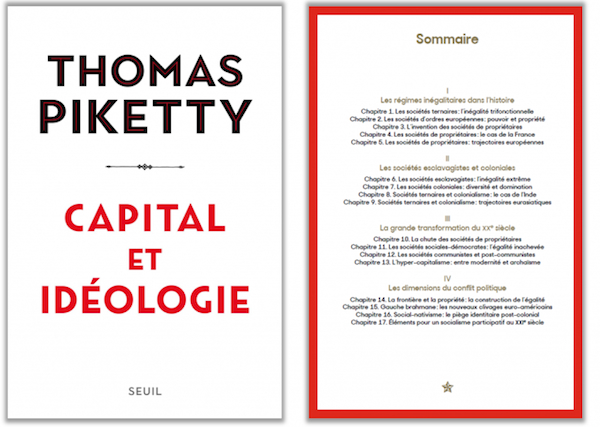

【译者按】法国经济学家托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)曾以一本《21世纪资本论》(2013)在全球创下出版奇迹,掀起了经济学领域的“皮凯蒂狂热”。2019年9月,他的第二本同样雄心勃勃的新作问世,这部《资本与意识形态》(Capital et Idéologie)和前作一样卷帙浩繁,厚达1232页。好在皮凯蒂从来不是一位爱和读者过不去的艰涩作者,他在这部大部头的引言中为急于跳过论证看结论的人预先阐明了观点,但如果仅满足于此,就会错过整部书中大量有趣的历史故事,和颠覆成见的经济学统计分析:譬如在一般认为法国社会繁荣平等的“美好年代”(一战爆发前的30年),70%的巴黎人死后没有任何遗产留给孩子。该书从历史视角深入探究了贫富差距问题,追溯世界各国存在已久的不平等现象,逐个剖析不同社会制度下,主流意识形态如何为不平等现象辩护,赋予其合理性。皮凯蒂在结论中指出:社会不平等从不是经济发展的自然产物,而是基于政治制度的意识形态构建,“从19世纪的美国到战后的德法,再到印度废除种姓制的斗争,不同人类群体一直在创造出分配社会共有财富的新手段”,其效果尽管有好有坏,“但任何社会结构都不会是完美而永存不朽的”。他提出在现有的资本主义体系下,应该“大胆设想根本性的制度改革”,尤其是“必须立即停止将私有财产神圣化”,他还提议法国左翼政党建立一种新型的“参与型社会主义”,以减少社会不平等现象,遏制财富过度集中。法国《新观察家》杂志10月初刊登了对皮凯蒂的专访。

托马斯·皮凯蒂新作《资本与意识形态》

不平等是一种政治建构,而并非经济或技术的“自然”产物

问:为什么又是一部大部头?为什么要在现在写它?

皮凯蒂:《21世纪资本论》问世之后,我又学到了很多东西。我应邀去自己一无所知或知之甚少的国家讲学,遇见了许多学者,参加了数百次论坛……所有这些交流使我在思想上焕然一新。《21世纪资本论》这本书概括地来讲,揭示的是两次世界大战如何在20世纪的百年里,大幅削减了截至19世纪末所累积的社会不平等现象,还指出不平等自1980年代起死灰复燃令人不胜忧虑。

不过这本书有两个局限。其一,它非常“以西方为中心”。在这次的新书里,我的视野拓宽了:我不仅回顾了“三级”社会(贵族、僧侣与劳动者阶层)、所有者社会(société de propriétaires),还研究了奴隶制、殖民地社会、共产主义、美国社会民主制、印度种姓制,以及巴西、中国、俄罗斯等国的情况。前一本书的第二点局限,在于它对意识形态政治的问题只是点到即止,而这一点恰恰是不平等得以维系的关键。这一次我决定打开这个黑匣子。所有这些花费了大量的篇幅。

问:您觉得这本书比上一本更好吗?

皮凯蒂:哦,是的,我进步了。如果您只打算读一本,那就读这一本!

问:通过漫长的历史回顾,兜了这么大个圈子去描绘意识形态之间的巨大分歧,您的目的是为了证明“向另一种社会制度过渡”在今天已不再只是空想吗?

皮凯蒂:我讲述了大量不平等政权的历史,从其中浮现出的结论是,主流意识形态总是比我们想象的要脆弱的多。不平等是一种政治建构,而并非经济或技术的“自然”产物。

每个社会都必须要讲述一个合情合理的故事来为不平等现象辩护,要证明为什么不平等是可以接受的,需要解释社会组织结构、财富关系、国界、税收制度、教育制度等等的合理性。

重新审视这段历史有助于同当下的意识形态拉开距离。在常人的印象里,过去的不平等必然是不公正、专制的,而现在的不平等则一定是精英主义的、积极的、开放的。这完全是无稽之谈。马克龙的“第一梯队”,特朗普的“工作创造者”,巨额财富(无论后面有多少个零)所带来的荣耀,这一切的根源都来自于一种过去就被承认的宗教言论。

问:您将之追溯到19世纪,也是不平等财富的黄金时代。

皮凯蒂:法国大革命之前的等级制社会建立在一整套明确的宗教原则基础上。其后继者“所有者社会”并不具备同样的根基,于是财产就在此时被推上神坛,成为神圣化的对象。究其根源在于人们对空虚的恐惧:如果有人开始质疑物主的所有权,人们担心会一发不可收拾。

由于害怕打开潘多拉魔盒,人们一步步为一切财富积累编好了理由,甚至为最罪恶的敛财辩解。就这样,19世纪的国家在废除奴隶制时小心翼翼地补偿了奴隶所有者……而不是奴隶本身!查理十世曾强迫海地承担巨额债务,用以“补偿”前奴隶主的损失。这座起义独立的小岛根本无力偿还,债务如同镣铐上的铁球一直拖到20世纪中叶。

是时候走出这个财产神圣化的时代,超越资本主义了

问:为什么人们会对财产这样痴迷呢?

皮凯蒂:在19世纪初,人们头脑中还留有大革命之前王权专横跋扈的印象。而财产作为受到理性国家保障的权利,被资产阶级视为对思想与精神的解放,使他们看到了世界更加开放的希望……这样想并没有错,我在写这本书时也尽量避免将任何一种意识形态为不平等辩护的理由妖魔化——人人都有自己的一套真理。

问题出在人们陷入到了对财产的神圣化之中。这在过去就曾造成过巨大的破坏,而我担心今天的人们已经有些忘却了。自苏联解体之后,人们怀着对打开潘多拉之盒的恐惧,重新定义了所有权,以此来重建财富秩序。里根主义从彼时开始为一切财富集中辩护,仿佛亿万富翁是人们的救星。

然而我始终坚信,对空虚的恐惧是可以而且必须被克服的。以民主的方式去审慎思考所有权是一件很复杂的事,但是确实可行。我们可以以历史教训为依据,回忆20世纪在减少不平等上的成就。里根主义的局限性如今已经显现出来了:增长减缓,不平等倍增。是时候走出这个财产神圣化的时代,超越资本主义了。

问:看来您对成功的可能性很乐观?可是在人们的印象中,资本主义(您称它为所有权主义)的意识形态总是能顽强地存活下来……

皮凯蒂:历史证明不平等制度的演变是无法预测的。以瑞典为例:人们对瑞典的社会模式津津乐道,说它的文化根基多么古老,可以追溯到维京人。事实上,这是一个长久以来极为不平等的国家。其纳税选举制直到1911年以前还规定,巨额财富最多可以等值于100人的投票权!

后来是政治动员改变了这个国家。如果1910年时有人预测瑞典会变成社会民主党,没人会拿他当真……这就是为什么我不认为当前的制度是坚不可摧的。骤变的危机时刻会再次到来,到那时人们会去求助于现成的思想与主张……

问:为什么这种情况没有发生在2008年金融危机期间——当时的体制似乎已穷途末路,人们誓言要改变一切?

皮凯蒂:当时的人们刚刚走出“后1990”的阶段,还没有为进入下一个阶段做好精神上的准备工作。此外,随着殖民主义的终结,一项新的挑战也应运而生:仇外言论兴起造成了平民阶级的分裂。冷战结束和后殖民主义所带来的双重挑战遏制了普遍主义与社会主义思想的涌现。不过情况正开始发生变化。在美国,民主党候选人伯尼·桑德斯和伊丽莎白·华伦以及一些年轻议员,都在重新提出财富重新分配的议题。

多种可能的财产所有制度应该是共存的

问:为了阻止财富集中,您在书中提出了好几条建议。第一条是以企业“劳资共管”为基础,将私有财产转变为“社会”财产,像德国那样。

皮凯蒂:在我们的社会中,真正的利益在于权力:私人持有的金钱攫取了经济和政治权力。我在书中勾勒了一种“参与型社会主义”的形式,与苏联高度国家主义的社会主义形式完全相反。劳资共管使其成为可能。1950年代,只有德国和北欧国家走上了这条道路,尽管这一理念其实来自英国工党和美国民主党。

德国的大企业员工将一半表决权赋予董事会;在瑞典这一比例是三分之一,但对小型企业也同样适用。采用这样的系统使得两国在稳定高管薪资、激励员工工作热情上,比其他国家节省了不少开支。我主张更进一步,为大股东表决权的占比设置上限(例如不超过10%),允许较小股东入局并与普通员工结成联盟。

问:说到底,您是打算要终结私有制么?

皮凯蒂:并不是,因为这些安排会根据企业规模进行调整。其目的是通过建立一种社会性的、临时性的所有制来超越私有制。譬如有一个人投入其全部积蓄开了一家餐厅,那么他比开业前刚雇佣的一名员工享有更多表决权,这是很正常的。数量合理的私有财产是正当的,是个人主体性得以表达的条件。然而必须阻止权力的长期过度集中。在很多领域(如大学、文化企业、部分媒体……),“一份股票等于一张选票”的逻辑并不是普遍存在的,但它们照样运行顺利。

事实上,多种可能的财产所有制度应该是共存的。其中也包括公有制,它依旧是一种必不可少的工具:我曾签署了要求对巴黎机场开放私营计划进行全民公投的请愿,就是因为我认为机场、医院、大中小学或其他公共服务机构,都必须坚持由国家来经营管理。

问:第二条建议是从累进财产税入手,设立一种“临时性”财产机制。

皮凯蒂:人们常常会忘记,第一次世界大战之后大多数工业化国家开始实行的高收入税阶税率,在光荣三十年(1945-1975)达到了极高的水平——在美国高达90%,而这并没有对增长构成制约。因此我建议应该重启这种模式并且进一步拓展,采取累进式的财产税制。

其目的是在时间上限制同一个人能够拥有的财产数量。出于同样的目标,20世纪已经有了巨额遗产税:一代人寿终正寝,其家族必须将财富的一部分归还给社会集体。但这还不够,毕竟人类平均寿命还在增长:当你在30岁时就赚到了100亿欧元,是否必须要等到你90岁才重新洗牌呢?因此有必要在人的一生中都可以进行财产流通。

问:也就是说,您认为还是应该恢复巨富税?

皮凯蒂:我的提议是在法国我们可以以一种按年度征收的累进式财产税来取代土地税和不动产税,征收对象还应该涵盖金融资产。目前,法国人的人均财富为每人近20万欧元。根据我的税率计算指标,如果你的财富低于平均水平,你需要每年支付0.1%的财产税(这只是一个指向性的指标),这要低于当前的土地税。税率逐段提高,从200万欧元起达到5%,高于2亿欧元增加到60% ,高于20亿欧元达到90%。

问:这样一来企业家就不得不在公司升值时把它卖掉了。这太激进了吧……

皮凯蒂:但是绝大多数企业家并不是亿万富翁!我所提出的这套系统能容许人拥有数百万欧元的财富,甚至在一定时间内达到数千万欧元;另一方面,资产超过数亿乃至数十亿的人必须将其权力拆分给新股东,而这些股东可能来自员工阶层。

这样一来,再也不会有更多亿万富翁。然而怎么就应该认为他们的存在对社会普遍利益是必须的呢?事实与通常所宣扬的正相反,这些人的致富之道正是从种种集体财富中得利,包括公共知识、基础设施、科研试验机构等等。

肯定亿万富翁的出现会促进增长是完全错误的!1950年至1990年,美国人均国民收入年增长率是2.2%,在1990年至2020年间跌至1.1%。我们不该总是喋喋不休地谴责民粹主义,却去信赖这种粗劣的谎言。

要是所有亿万富翁都卖掉他们的股票去缴税,那么至少在第一年,股市会暴跌。这同样还将导致房价下跌,巴黎的房价已经高到离谱,而这将允许新的社会群体成为财产和股权的拥有者。

问:您所提倡的这些,与马克龙近两年来所做的恰恰相反。他都做错了吗?

皮凯蒂:取消巨富税是一个严重的错误。巨富税是一种非常灵活的税制,自1990年创立以来,所带来的税收收入(约50亿欧元)增速比GDP增长快2.5倍。如果不是税务部门管理上的缺陷,可能还能获得更多。在我们的纳税申报中,只有工资收入是自动预填的,个人资产却不是,在巨富税实行时期,纳税人常常在申报表上胡乱填写其资产。

问:马克龙取消这项税制的理由是激励投资的必要性。

皮凯蒂:这个论据并不成立。如果你投资200万欧元去建造住房或商用楼盘,你必须缴纳地产税和不动产税。但是如果你把这200万投入到人寿保险或是世界另一边的金融证券市场,则无需支付任何费用。允许这样做简直傻透了!其真实目的完完全全就是要为最富有的人免税。

问:您这种财产税制最大的创新之处,是将来要用它来资助一种“资本普及基金”?这项基金是用来做什么的?

皮凯蒂:目前,法国有一半人口没有遗产可继承。我设想了一种“所有人的遗产”:所有人在25岁时将会得到一笔12万欧元的资产,约占法国人均财产总额的60%。这笔钱可以用来购买其住宅:这能避免社会分化成两类人——祖祖辈辈缴租的房客和同样世世代代坐收租金的房东!这还能鼓励人们自主创业,或参股自己供职的企业。

就将要采用的新体制进行长期而精确的论辩

问:与不平等作战的第三大战场是教育。

皮凯蒂:如果人们想知道1990年以来增长减半的原因,我的建议是去关注教育领域的投资不足。所有发达国家的教育投入都陷入了停滞,而大学生的数量却大幅增长。法国高等教育的预算是100亿欧元。如果能用上50亿欧元的巨富税所得,本可以彻底扭转大学生人均投入的悲剧性贬值。此外,国家将更多公共资源拨给巴黎市中心的高校,这些学校的教师都有正式编制且待遇优越,而不是拨给塞纳-圣德尼省那些有更多合同工的学校,这难道是正常的吗?可见其虚伪程度。

问:社会性临时性财产、普及资本、劳资共管、教育公平:这几乎是一整套法国左翼的施政纲领,然而这在个别或多个国家中是可行的么?

皮凯蒂:很多事在个别或多个国家都是可行的。在企业内部共享表决权,这在德国、瑞典、奥地利半个世纪前就有了,而且效果非常好。我们必须坚持走下去,而且要走得更远。巨富税也曾运作良好,再度重启并加上政府预填资产申报并没有什么困难。可是从长远来看,还是有必要促进国际间的合作,协调商贸交流与资本流动,实现税收和气候方面的公平约束目标。

在欧盟内部,有一些协议必须被废止。如果没有健全有效的信息交流、税收和监管机制,资本的自由流通是不可能实现的。也就是说要为资本持续流通的各国建立金融“地籍”,这将有助于采取税收司法行动,并反对经济的过度金融化。所以有必要跳出现有条约,同时立即提出替代性的新条约。

问:您在书中对生态问题未置一词。为何不以气候挑战作为撬动变化的杠杆呢?

皮凯蒂:对解决环境危机来说,改变经济模式是至关重要的。但仅仅挥舞绿旗远远不够,必须搞清楚人们希望制度如何改变,要提议建立怎样的财产所有制,小股东和员工应该享有怎样的权力?如何做到税收公平?很多时候,生态环保主义言论都太过含糊不清,其结果是半数绿党转投了共和前进党,还支持废除巨富税。

碳税的失败揭示出想要解决气候危机,先削减社会不平等是多么迫在眉睫。我们不可能只强求社会底层平民和中产阶级去付出努力,除非能拿出毋庸置疑的证据证明最富有的人至少也会付出同样多。然而,导致“黄背心”的税收措施却竟然反其道而行,使用征收碳税所得的钱去弥补废除巨富税的亏空!没有比这更能扼杀一项公正的生态政策了。

问:您还说“必须要超越资本主义”。为什么要用“超越”(dépasser)这个词,而不说“结束资本主义”(sortir du capitalisme)?

皮凯蒂:我用“超越”是为了表达“结束、废止、取代”的多重含义。不过“超越”一词着重强调的是讨论替代系统的必要性。苏联解体后,人们没法再去预言资本主义的废除,除非能就将要采用的新体制进行长期而精确的论辩。我的书就是在试图勉力为之。