高危肺栓塞:肺再灌注的意义与前景

时间:2025-04-04 12:11:47 热度:37.1℃ 作者:网络

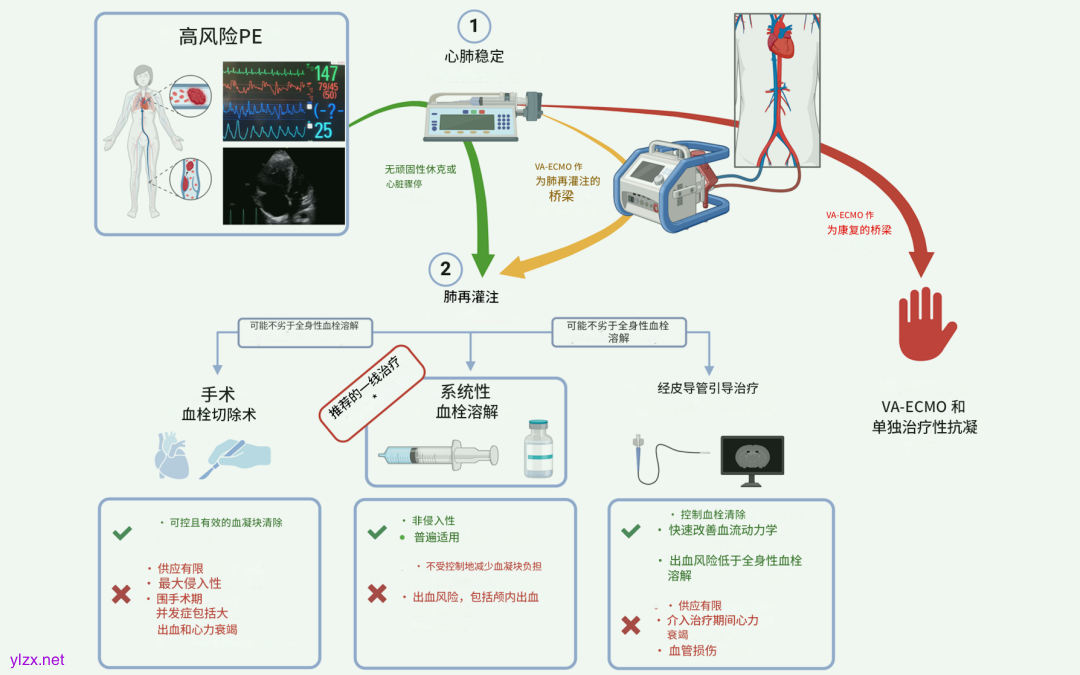

快速稳定血流动力学和恢复肺灌注是治疗高危肺栓塞(PE)的基石。虽然目前所有的指南都建议将全身溶栓(SYS)作为一线再灌注策略,但也有其他选择,如外科血栓切除术(ST)或经皮导管导向治疗(PCDT)。然而,目前用于高危 PE 患者一线治疗的证据有限。机械心肺支持,如静脉-动脉体外膜肺氧合(VA-ECMO),正越来越多地用于难治性休克或心脏骤停的高危 PE 患者。然而,VA-ECMO 是否可与治疗性抗凝剂一起作为独立技术使用,还是只能作为肺再灌注的桥梁使用,目前仍是未知数。由于尚不清楚哪种治疗方案或再灌注策略在高危 PE 患者中更具优势,因此很难设计和开展随机对照试验。此外,如果只纳入符合所有治疗方案资格标准的患者,则需要排除许多受试者,因此很可能会在此类试验中引入选择偏差。 在本期杂志中,Stadlbauer 及其同事仿照一项目标试验,调查了接受不同肺再灌注策略或仅接受 VAECMO 治疗的高危 PE 患者的院内全因死亡率。他们使用了从 34 个欧洲中心收集的最大、最全面的数据库之一。在他们的目标试验仿真中,随机试验设计原则被应用于观察数据,旨在估算不同干预措施的致病效果。根据预先指定的方案,高危 PE 成人患者被分配到单纯 VA-ECMO 或 ST、PCDT 或 SYS,无论之前是否使用过 VA-ECMO。为了使预测的院内全因死亡率标准化,作者收集了预先确定的预后相关因素和决定因素,这些因素可能会影响患者选择四种治疗方案之一的决定。 意向治疗分析(患者被分配到他们所接受的第一种治疗方法)和非试验性按方案分析(患者被分配到一种治疗策略,而不采用任何额外的再灌注方法)的结果均表明,与 SYS、ST 和 PCDT 相比,仅将 VA-ECMO 作为一种桥接恢复策略,而不进行后续肺再灌注,估计院内死亡概率最多会高出 34%。这些结果在使用补充统计方法进行的敏感性分析中得到了证实。尽管如此,仍有 24% (PCDT 组)至 53% (ST 组)的患者使用 VA-ECMO 作为肺再灌注的桥梁。假设将治疗策略从单独使用VA-ECMO改为三种再灌注策略之一,死亡率会更低。在三种再灌注策略中,估计的死亡风险没有明显差异。大出血风险在 PCDT 组最低(15.0%),在 VA-ECMO 组最高(47.6%)。 这项研究有几个优点和局限性。该研究纳入了 10 年观察期内的患者。这可能会因治疗方案和可用疗法的潜在变化而产生时间偏差。虽然在数据分析前已仔细识别了潜在的混杂因素,并使用三种有效的统计方法对计算结果进行了调整,但仍不能排除仍存在偏差。综合考虑这些主要的局限性,本研究的结果必须被解释为假设产生的结果。 高危 PE 患者的庞大数据集、分析的稳健性,以及该研究允许对所有可用治疗方案进行比较,且 ITT 和 PP 分析结果一致,这些都是该研究的明显优势。其结果提供了一个重要信号,即对于高危 PE 患者,仅靠机械心肺支持和全身抗凝可能是不够的(图 1)。与脑卒中和急性心肌梗死患者一样,血管重建是决定高危 PE 患者存活率的关键因素。为了减轻右心室负荷并促进血流动力学稳定,似乎只需要减少而不是完全清除肺循环中的血栓负荷。在这种情况下,Stadlbauer 及其同事的研究结果表明,ST 和基于导管的新方法与 SYS 相比,存活几率相当。鉴于目前在 ST 和 PCDT 技术的适应症和应用方面缺乏明确的证据,最新的指南既不推荐 ST 也不推荐 PCDT 作为高危 PE 患者的一线肺再灌注策略,而是将其保留给有 SYS 禁忌症或未能减轻肺血管血栓负荷的患者(IIa 类,证据等级 C)。本研究结果谨慎地表明,在降低死亡率方面,PCDT 不仅不劣于 SYS 或 ST,而且可能与较低的大出血率和较低的输血需求相关。根据生物学原理,应优先选择侵入性最小的干预措施来有效实现肺再灌注,这些结果可为今后设计随机对照试验提供参考,以比较 PTCD 或 SYS 作为高危 PE 患者一线再灌注策略的效果。 总之,Stadlbauer 及其同事的研究进一步证明,只要有必要,就应使用 VA-ECMO 作为肺再灌注的桥梁,但不应将其作为仅与治疗性抗凝合并使用的康复桥梁。对于高危 PE 患者,最大限度降低发病率和死亡率的总体目标必须是采用最合适的再灌注策略及时对肺血管床进行再灌注。 图 1 高危肺栓塞患者的治疗方案。对于没有难治性循环衰竭或心脏骤停的患者,应采用最适合患者个体情况的再灌注策略及时进行血管再通。本文介绍了三种不同再灌注策略的优缺点。对于难治性循环衰竭或心脏骤停患者,应考虑将 VA-ECMO 作为肺部再灌注的桥梁,但不应将其作为仅与治疗性抗凝合并使用的康复桥梁。VA-ECMO,静脉-动脉体外膜氧合。