谏早庸一︱伊斯兰与中国天文学在蒙古时代的相遇

时间:2019-11-14 09:38:18 热度:37.1℃ 作者:网络

谏早庸一博士,毕业于东京大学,主要从事蒙古时期伊斯兰数学和天文学文献的研究。他曾先后在伊朗德黑兰大学和以色列希伯来大学进行访学,并发表过一系列论文,主要涉及纳西鲁丁·图昔(Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī)所著《伊利汗积尺》(Zīj-i īlkhānī)和突厥—蒙古十二生肖历在伊朗历史中的使用情况。2018年还出版了关于。欧几里得《代数学》阿拉伯语译本的研究著作。2018年12月,他受复旦大学甘地研究中心邀请,在上海进行短期交流,同时在复旦大学历史学系和上海外国语大学东方语学院进行两场讲座。

谏早庸一的讲座尝试从蒙古统治时期的一部天文学文献切入,以展示在全球史的视野下中国和伊斯兰世界之间科学知识的碰撞。本次讲座中他所讨论的核心史料,是十三、十四世纪的波斯天文学家尼扎姆丁·内沙布里(Niẓām al-Dīn Nīsāpurī)的《伊利汗积尺真理昭微》(Kashf al-Ḥaqā’iq-i Zīj-i Īlkhānī)。该书是家尼扎姆丁·内沙布里对纳西鲁丁·图昔《伊利汗积尺》一书的注释。谏早庸一用文献分析和图表解读相结合的方法来考察蒙古帝国时期中国与伊斯兰世界的物质文化交流活动,在方法上有所创新。同时,这个案例也是全球史视野下研究不同文明体之间文化接触和交流的一个经典案例。类似的研究方法对国内学者来说尚属少见,它无疑可以给我们的历史研究提供一个全新的视角。

纳西鲁丁·图昔《伊利汗积尺》

众所周知,近代科学知识普及以前,欧亚大陆东部与西部流行着两套迥然不同的天文学系统。东部(汉文化圈)历法系统的一个特征就是,它并非建立在几何学系统上,而是使用代数知识来表示天文现象,因而显得十分复杂。我们可以把在欧亚大陆东部占主导地位的这种天文学理论称作“数字天文学”,在这套理论中,天文学理论的核心是“历法”,也就是用数字来计算一年中的时间节气。

相反,欧亚大陆西部则主要依靠图表对天文学进行解释。这种天文表的绘制主要建立在亚里士多德和托勒密等希腊学者的理论。而这些希腊学者认为,宇宙中天体的运行规律都是一致不变的,这样他们就能够运用几何学的知识,在一个二维圆周平面上用把天体的运行轨迹标示出来。在阿拉伯帝国兴起后,哈里发马蒙等人依然极其关心天文学,尤其是占星术的发展。其目的是为自己的王朝寻求合法性。

在蒙古帝国之前,东、西亚的两套天文体系基本上处于隔绝状态,彼此对对方的理论与方法都不甚了解。然而,蒙古帝国的兴起以及随后出现的“蒙古治下的和平”(Pax Mongolica)却为欧亚大陆营造出一个空前大一统的国际环境。同时蒙古人注意保护东西方商路的畅通,这就让亚欧大陆更为紧密的科技文化交流成为可能。《伊利汗积尺》和《伊利汗积尺真理昭微》两部书正是在这个背景下产生的。

《伊利汗积尺真理昭微》

纳西儿丁·图昔(1201-1274)正是生活在蒙古统治时期,对东西方科学知识进行沟通的一位杰出人物。图昔原本效力于亦思马因教团,但在旭烈兀攻灭吉儿都怯城堡后,他开城出降并转为后者效力。此后他一直留驻在伊利汗宫廷,并主持了马拉盖(元代译作“篾剌合”)天文台的修建工作。这个天文台是奉旭烈兀之命建造的,而在该天文台工作的不仅有阿拉伯、伊朗的穆斯林学者,还有景教徒和来自元朝汉地的中国学者。在该团队的协助下,纳西儿丁·图昔于1272年完成了《伊利汗积尺》一书,该书更应该被看作是当时在马拉盖天文台工作的多国学者集体智慧的结晶。

《伊利汗积尺》系统介绍了伊利汗治下不同文明体系中的不同的天文历法知识,如:希腊、印度、萨珊波斯、突厥、蒙古和汉地的历法。此书也是第一部将中国天文学理论介绍至欧亚大陆西部的著作。当然,纳西儿丁·图昔在编写过程中得到了来自汉地的学者傅孟质(Fū Mangjī)的协助,这个场景甚至被后人绘制成细密画。由于傅孟质是来自河北真定地区的学者,因此《伊利汗积尺》所收录的中国天文学信息只限于北部中国。《积尺》将介绍中国天文学的第一章分成十二节,分别介绍了中国历法的时间单位、二十四节气、计算昼夜更替的方法等。另外,《积尺》还讲述了中国历法当中阴阳历的转化,以及伊斯兰历、萨珊历法和中国农历之间换算问题。

纳西儿丁·图西与中国学者傅孟质对话

因为伊利汗旭烈兀本人的催促,纳西儿丁·图昔于在写作时更依赖前人(如伊本·阿拉姆、比鲁尼等人)的观测和整理的数据,而非在马拉盖天文台实际观测的结果,因此并未能如实反映当时天文学的成就,同时书中也有不少表述不准确的地方。所以《伊利汗积尺》更像是一部“试用版”的资料集,而非纳西儿丁·图昔及其团队最终的研究结果。所以,在纳西儿丁·图昔将该书进呈伊利汗当年,就有学者提出了要对其进行修正。1287-1288年,阿拉·穆安津·布哈里(Alā Munajjim al-Bukhārī)就编写了《伊尔汗天文表精髓》( ʿUmdat al-Īlkhānīya)一书对天文表当中不够精准的地方进行了校正。

阿拉·穆安津·布哈里之后,《伊利汗积尺》最重要的注释者是尼扎姆丁·内沙布里(Niẓām al-Dīn al-Nīsābūrī,卒于约1330)。作为天文学家,内沙布里本人就是纳西儿丁·图昔修订《伊利汗积尺》一书的助手之一。他也是著名的宗教学者,曾写过一篇注释古兰经的论文,以论证科学对教法规范的重要性。同时,内沙布里和纳西儿丁·图昔一样,并非纯然墨守书斋的学者,而是积极参与了伊利汗国的政治生活。史料记载,他接受了宰相舍云赤(Saʿd al-Dīn al-Sāwajī,d. 1311)的资助以从事科学研究。内沙布里共编写过三部和《伊利汗积尺》有关的著作:一、《天文学订补注释》( Sharḥ Taḥrīr al-Majisṭī);二、《伊利汗积尺真理昭微》( Kashf al-Ḥaqā’iq-i Zīj-i Īlkhānī);三、《对(纳西儿丁·图昔)宇宙构造的阐释》( Tawḍīḥ al-Tadhkira)其中最重要的一部是《伊利汗积尺真理昭微》。

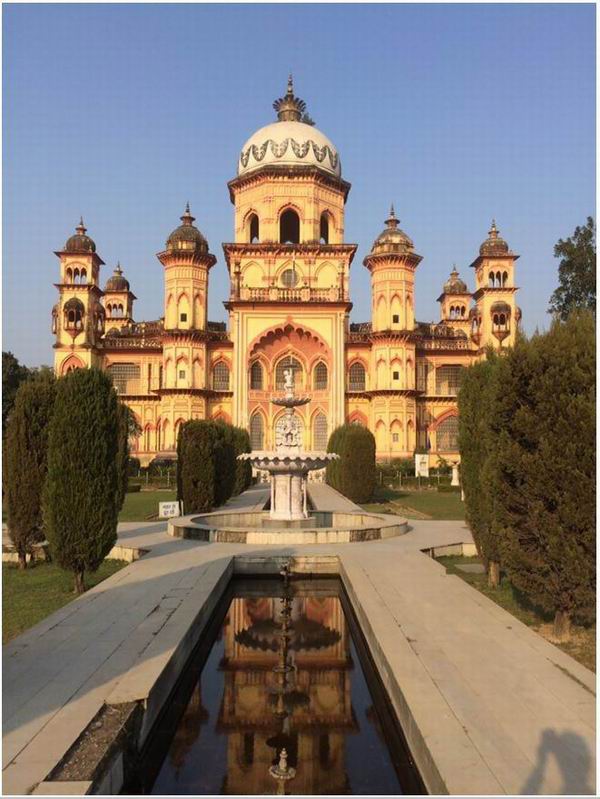

《伊利汗积尺真理昭微》现存的唯一一个抄本是由内沙布里本人抄写的,现收藏于印度的兰普尔-礼萨(Rampur Reza)图书馆。兰普尔市是兰普尔省省会,位于北印度,是印度唯一一个主体居民为穆斯林的省。兰普尔-礼萨图书馆建立于1774年,由当时的土邦统治者纳瓦卜·法祖安拉汗(Nawāb Faizullāh Khān, c.1730–1794)出资创立,是印度阿拉伯–波斯语文献的重要收藏机构。

兰普尔-礼萨图书馆所藏《伊利汗积尺真理昭微》抄本前有内沙布里亲笔书写的题记。根据题记内容,我们可知此书初稿完成于1308/09年,而该抄本则是作者于1310年4月亲自抄写并题献给宰相舍云赤的。据信,该抄本中所有的表格和插图应该也属作者亲笔。

兰普尔-礼萨图书馆

内沙布里认为《伊利汗积尺》是到当时为止最精准有效的天文表,但因为纳西儿丁·图昔生前为事务所困,没能再次对《积尺》中所引用的各家数据重新加以检验,也未来得及对书中的疑点、讹误等问题展开更为详尽的解释。所以内沙布里自谦称此书只是对《积尺》的注释。

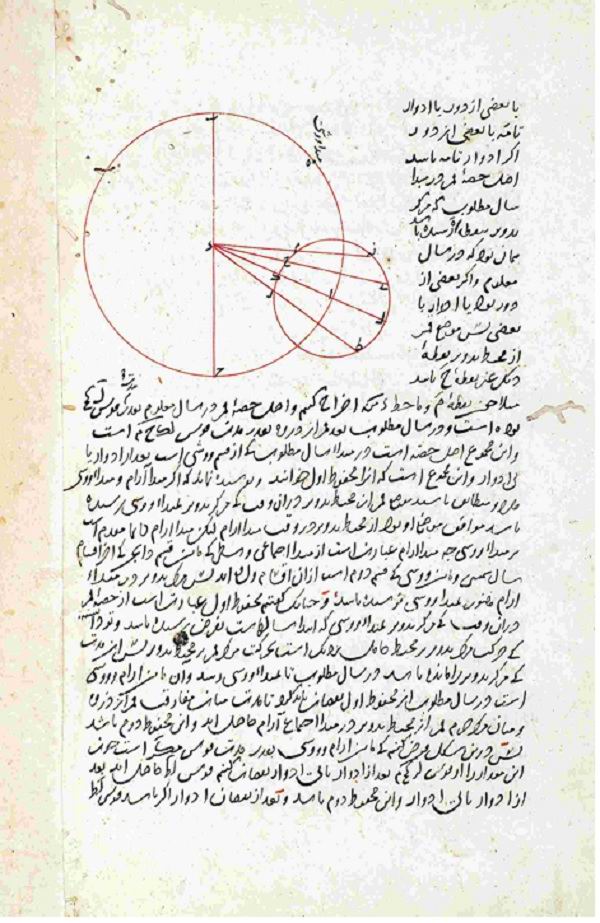

我目前的研究集中于《伊利汗积尺真理昭微》第一章第七节,因为本节中内沙布里用图表而非代数的方法对中国历法进行解释。尽管纳西儿丁·图昔曾经设计了一个“图西双本轮模型”(Tusi Couple)来解释中国历法的运算体系,但内沙布里更进一步将各个历法节点整合到一个本轮图(epicycle)模型(即一大一小两个重叠的圆形)中,并尝试在本轮图上用点、线组合来标识中国历法中的不同节气及其运行机理。例如图表中的L点,就表示满月点,即月球距离地球最远的时候。就我所知,这也是伊斯兰世界第一次将中国的历法系统转换成在伊斯兰知识系统中更流行的托勒密系统——也就是几何学模型上。

纳昔儿丁·图昔的“双本论”模型

内沙不里的“本轮”模型

然而,即便内沙布里对经纳西儿丁·图昔介绍的中国历法有着较为深入的了解,他却并未因此而对中国的天文历法表现出欣赏的态度。相反,内沙布里认为中国天文历法的理论体系在伊朗仅仅只相当于该学科的入门阶段。而且这也是伊利汗国时期大多数亲身参与东西方文化交流实践的学者的普遍态度。如伊利汗国的宰相、著名的历史学家拉施都丁在其所著《伊利汗珍宝之书》(Tangsūq-nāma)的前言中也引述了纳西儿丁·图昔与傅孟质交流天文学的故事,并称纳西儿丁·图昔仅用极短的时间就通晓了中国天文学的全部知识。

这些记载都表明,伊利汗国时期的伊斯兰学者低估了中国天文学的价值。中国和伊斯兰文化接触时,为何会发生这样的误读和偏差?我认为:伊斯兰天文学始于阿拔斯王朝的百年翻译运动时期,建立在亚里士多德物理学和托勒密天文学系统的基础之上,糅合了古波斯的天文学著作习惯,采用图表(zīj)与手册相结合的方式呈现出来。出于宗教以及生产生活的需要,伊斯兰天文学不断对旧的天文学进行发展与校正,把托勒密的理论运用得炉火纯青,是当时亚欧大陆西部天文学系统的最高水平。而中国的天文学体系尽管在实际功用上与伊斯兰世界的天文学有很大的相似性,但是在呈现方式上却风格迥异。中国并不熟悉亚欧大陆西部的学术传统,于是采用复杂的运算公式和精准的数字来表示天文现象以及时间节点。学术习惯的不同在一定程度上加大了东西两部分地区的交流障碍。同时,和纳西儿丁·图昔进行交流的傅孟质本身也并非当时的第一流学者,他的学术体系驳杂近似于杂家,而其天文学知识也主要来自于《重修大明历》以及《符天历》等几部编纂于元代之前的天文学著作。因此当穆斯林学者试图通过他来了解中国的科学知识时,反而导致了伊斯兰世界对中国的科技文化发展成果的低估。这一案例也从事实上表明,蒙元时期两大文明之间的交流由于受地理区隔、交通条件、文化背景以及语言等因素的限制,尚处于低水平阶段。

(本文由上海外国语大学国际关系与公共事务学院中东研究所硕士研究生徐伟杰整理、翻译,由复旦大学历史学系副教授邱轶皓校订。)